Музей находится в особняке XVIII века, построенном в стиле классицизм и взятым под охрану государства, поэтому когда экспозицию готовили – важно было не навредить дому. Денис Ромодин, директор музея "Садовое кольцо", куратор выставки, принял решение поставить по периметру каждого выставочного зала уникальный облегчённый каркас, который держится за счёт своей конструкции. Архитекторы выставки оказались в непростом положении: расположить экспонаты на этой конструкции не так легко, но они справились: экспозиция получилась насыщенной и светлой и охватывает истории многих улочек Мещанского района.

– Прежняя экспозиция размывала границы районов, упуская некоторые важные аспекты, поэтому мы решили рассказать подробнее об истории мест современного района, – говорит куратор. – Мещанская слобода образовалась в XVII веке за Сретенскими воротами Земляного города. Во второй половине XVIII века эта территория впервые была разделена, когда в целях усиления полицейского надзора и пожарной безопасности город поделили на 14 частей. Обозначались они номерами. Лишь к началу XIX века территория официально получила статус Мещанской части с чёткими границами. К 1870-м она уже охватывала обширные территории на востоке, включая Красное Село, где сегодня концерн "Бабаевский" и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Границы доходили до Сокольников. После событий 1917 года Мещанская часть вошла в состав Сокольнического района Москвы. Потом и вовсе стала разрастаться, объединившись в единый Дзержинский район, простиравшийся до МКАД. В 1991 году по новой системе районов Мещанский округ вернулся в состав ЦАО, а с 1995 года стал уже полноценным районом столицы: сейчас его границы – от Сретенки до проспекта Мира.

На улочках внутри Садового кольца жизнь в XIV–XVIII веках кипела полным ходом. Рождественка, получившая своё название от Богородице-Рождественского монастыря, основанного здесь в 1386 году, застраивалась от центра к окраине. В её начале появился Пушечный двор, севернее поселились слободой кузнецы, за ними – звонари. Позднее здесь строила свои дома знать. В районе современной Неглинной работали бани и до появления ванной в каждой квартире играли важную роль в жизни Москвы. На левом берегу Неглинной находилась Кузнецкая слобода, где жили кузнецы и конюхи, работавшие на Пушечном дворе. Улицу позднее назвали Кузнецким Мостом. А главной в эти времена была Сретенка – она являлась частью пути из Кремля в Троице-Сергиев монастырь, Ростов Великий, Ярославль и Владимир. Название пошло от расположенного здесь Сретенского монастыря. На улице тогда жили торговцы и ремесленники Сретенской слободы.

– Мы собрали историю каждой улицы: от древних времён до современных, можно прочитать и о главных достопримечательностях, некоторые экспонаты из далёкого прошлого мы представили воочию, – говорит Денис. – К примеру, можно увидеть на фотографиях, как выглядела гостиница "Савой", которая изначально называлась "Берлин". В те времена сувенирные коробки, которые продавались в киосках и их коллекционировали, выпускали и для гостиниц "Метрополь" и "Националь". Уникально, что сохранилась не только этикетка, но и сам коробок, ему около 70 лет. Коробок соседствует с довоенной карточкой гостя из гостиницы ещё на немецком языке. В соседней витрине – кукла-неваляшка и машинка, купленные примерно в те же времена в "Детском мире".

Со Сретенки – крохотная просфора с печатью (муляж) из Костянского переулка, на котором когда-то жили и косторезы, и печатники, снабжавшие церкви. Многие храмы, построенные на этой улице, не сохранились.

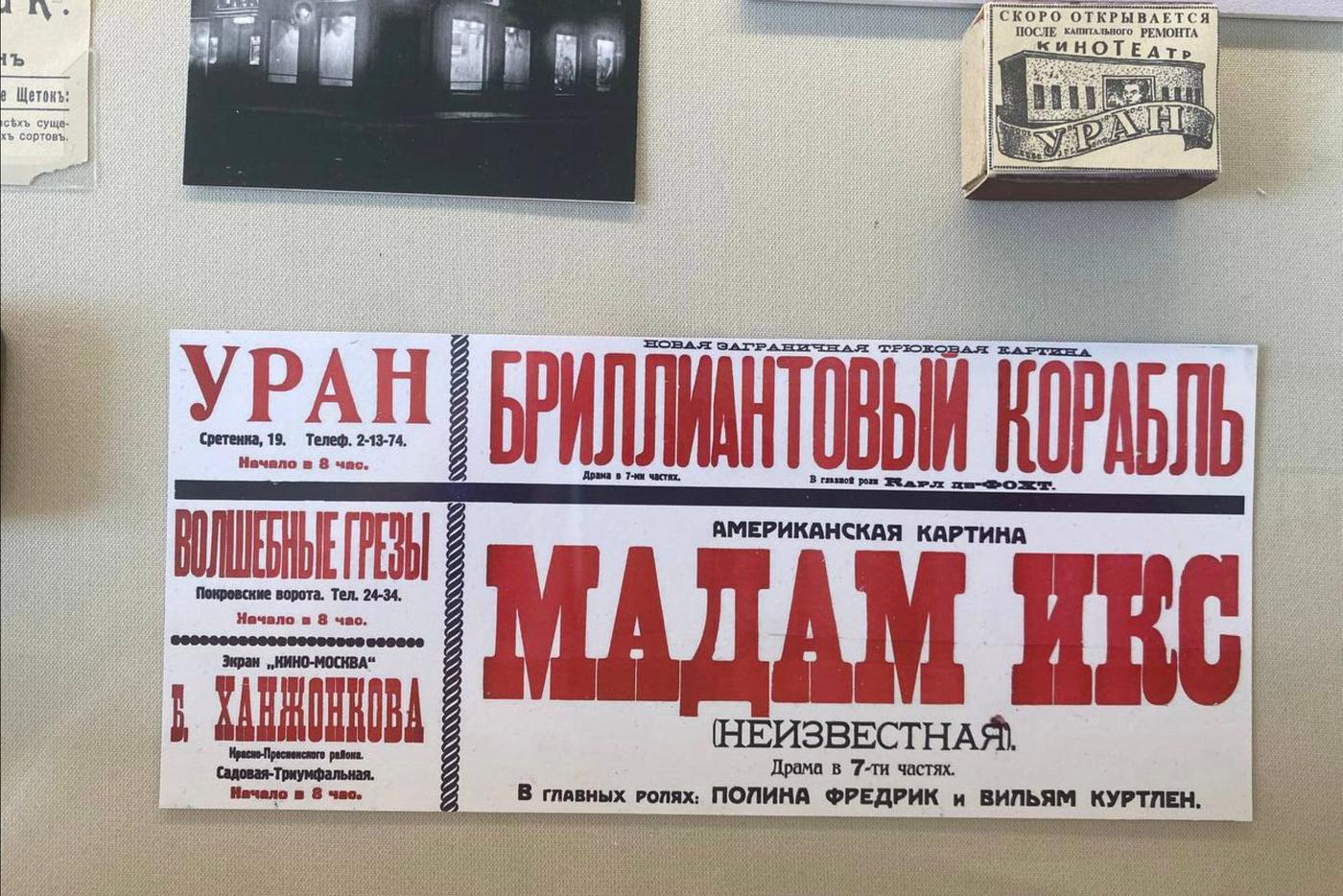

– Коллеги из Санкт-Петербурга подарили нам небольшие афиши, которые клеили на столбы на улице, – Денис показывает на белую вывеску, где крупным красным шрифтом написано название фильма – "Бриллиантовый корабль" и сверху мелким чёрным – "Новая заграничная трюковая картина". – Так анонсировали новые фильмы в московских кинотеатрах в 1930-е годы. Этот чёрно-белый немецкий фильм вышел в 1928 году. Фантастический. В зарубежном прокате он шёл под названием "Паук-2". Показывали его в кинотеатре "Уран", который во время войны закрыли и открыли только в 50-е годы. К открытию опять же выпустили юбилейные спичечные коробки.

На Трубе, как тогда любя назвали Трубную, в 1860-х открылись многочисленные трактиры. Некоторые из них со временем превратились в роскошные рестораны, например "Эрмитаж" под руководством Люсьена Оливье. Сейчас это здание занимает Театр на Трубной.

– Здесь мы впервые выставляем из фондов Музея Москвы фарфоровую сигаретницу "Трактирщики на Трубной", – говорит куратор. – Это композиция, где два крупных мужчины проводят время за разговорами. У нас таких "шкатулок" сейчас нет. Под крышечкой шкафа хранили сигареты, для спичек там было отдельное отделение. Пепел стряхивали в ёмкость под скатертью. Как это сделано и продумано – для меня до сих пор чудо. Такие детали Гиляровский описывал в своих очерках о Москве.

За Садовым кольцом начиналась широкая 1-я Мещанская улица, ставшая проспектом Мира в 1957 году в связи с проходившим впервые Всемирным фестивалем молодёжи и студентов.

– Это было знаковое мировое событие. Гремела вся Москва! Мы сохранили с этого фестиваля чудесную открытку. Она соседствует с не менее прекрасным рисунком Вячеслава Зайцева, выпущенным в наборе открыток его домом моды в 1970-х, – Денис показывает на эффектный женский силуэт в ярко-рыжем летящем платье. – Дело в том, что дому моды на Кузнецком Мосту было тесно и в этих краях для него строили отдельное здание, но началась перестройка, и переезд не случился. Потом в этом здании расположилась Московская областная дума и находилась там до недавнего времени, пока не переехала в Мякинино.

Самым тяжёлым в прямом смысле слова экспонатом на выставке оказался изразец с капителя колонн строившейся после Великой Отечественной войны станции метро "Ботанический сад" кольцевая, которая открылась в 1952 году.

– Её керамическое оформление и название должны были указывать на Ботанический сад МГУ ("Аптекарский огород"), но в связи с появлением двух новых садов в 1966 году станцию переименовали в "Проспект Мира". В 1958 году открылась вторая станция метро – радиальная, до 1970-х у неё был отдельно стоящий вестибюль. Когда шло строительство перехода между станциями, часть разобрали и наши коллеги забрали этот изразец для истории в музей. Он долгое время хранился в фондах и наконец здесь обрёл своё место.

Сухаревой башне – символу района, снесённому в 1934 году, – выделен отдельный зал, в котором и редкие фотографии, и чертежи, и воспоминания очевидцев.

– Сухаревка – это и легендарный рынок, описанный Гиляровским, где торговали всем, чем возможно. Мы постарались передать дух эпох, – объясняет Денис Ромодин. – У Сухаревой башни никогда не было постоянной экспозиции. Мы первые, кто решился подробно рассказать об этом чуде архитектурной мысли, хранившем историю нашей страны, начиная со времён Петра I и заканчивая советским временем.