Перешагнув порог Музея Отечественной войны 1812 года, понимаешь, почему организаторы поставили в названии выставки восклицательный знак: "Драгоценности! Блеск русского двора". Мерцание украшений отражается в витринах с бальными платьями, которые, в свою очередь, обмениваются переливами серебряной и золотой вышивки с диадемами и колье, живо перенося в атмосферу накануне бала: кажется, что осталось только протянуть руку и открыть прозрачные шкафы с платьями и подобранными к ним бриллиантовыми комплектами, и праздник начнётся. Эффект присутствия усиливают портреты тех, кто всё это носил: рядом с изображением Татьяны Юсуповой кисти Франца Винтерхальтера лежит веер, который княгиня держит на портрете.

Те драгоценности, которые сегодня показывают в Государственном историческом музее, – всего лишь отблеск той фантастической роскоши, которую когда-то представлял из себя русский императорский двор. Но даже эта, совсем небольшая, её часть производит сильное впечатление.

"По роскоши туалетов, по богатству ливрей, по пышности убранства, общему выражению блеска и могущества зрелище так великолепно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться. Я надолго сохраню в глазах ослепительную лучистость драгоценных камней, рассыпанных на женских плечах. Это фантастический поток алмазов, жемчуга, рубинов, сапфиров, изумрудов, топазов, бериллов – поток света и огня", – так описывал французский посол Морис Палеолог императорский двор при Николае II.

Эти слова – вовсе не художественное преувеличение. Многочисленные исторические источники – да и то, что сохранилось в отечественных музеях от былой роскоши, только подтверждают и усиливают это впечатление. "На княгине Трубецкой роскошный шлейф из синего бархата, отороченный соболями. Вместо пуговиц настоящие драгоценные камни, кокошник весь из бриллиантов и сапфиров, – так описывает один из придворных балов 1913 года журнал "Дамский мир". – Плаутина была в шлейфе из серебряной парчи. Кокошник сиял ривьерой из крупных бриллиантов. Княгиня Мещерская имела на себе шлейф, отороченный тёмными соболями, золотой кокошник с бриллиантами. Супруга предводителя одного из петербургских уездов, госпожа Зиновьева, носила в виде пуговиц девять или десять изумрудов, величиной каждый с голубиное яйцо".

Начало блеску русского двора и дворянства положил Пётр I, который, как это ни парадоксально, драгоценности не любил. Воздвигнутая им Северная столица не должна была ни в чём уступать европейским дворам, поэтому вместе с инженерами и архитекторами в Петербург приехали ювелиры и открылись два цеха мастеров золотых и серебряных дел – русский и иностранный (со временем получившие российское подданство иностранцы перемещались в русский). Императорская сокровищница, которая поначалу была частью Кунсткамеры и в которой была собрана драгоценная пиршественная утварь Московского государства и естественно-исторические коллекции из Оружейной палаты, пополнялась и за счёт посольских даров и привезённых Петром из путешествий ценностей. Так, на выставке в ГИМе можно увидеть привезённую Петром из Голландии алмазную подвеску в виде якоря, которая упомянута в одной из первых описей драгоценностей петербургского двора.

На протяжении всех 300 лет правления дома Романовых каждый, кто занимал трон, вносил в императорскую сокровищницу свою лепту. Пополнялась она и за счёт даров придворных: так, в 1845–1846 годах в Эрмитаж поступило собрание графа Дмитрия Татищева, которое он завещал Николаю I. Своим гигантским размером собрание напоминало скорее отдельный музей. В нём нашлось место и для коллекции резных камней, которую Татищев комплектовал в течение многих лет. Формированию дактилиотеки – коллекции произведений глиптики, как и прочих коллекций графа, благоприятствовала его дипломатическая карьера.

Когда вышедший в отставку в 1841 году граф Дмитрий Татищев заявил о намерении завещать своё собрание русской короне, его дактилиотека включала 160 наименований инталий и камней. Такое же большое собрание резных камней было у князя Николая Юсупова. Он разделял страсть к глиптике со своей августейшей покровительницей Екатериной II, выполняя её поручения по приобретению в Италии отдельных гемм и целых дактилиотек, а также собирая свою собственную коллекцию камей и инталий. Увлекалась драгоценными и полудрагоценными камнями и жена князя Татьяна Юсупова.

Свою коллекцию глиптики имела и императрица Александра Фёдоровна, супруга Николая I. В неё входили главным образом геммы с портретами Николая I, детей и родственников. Особую часть коллекции составляли ожерелья, пояса и другие изделия из оправленных резных камней, представляющие собой выдающиеся произведения европейского ювелирного искусства первой половины XIX века.

После 1917 года, став музейным собранием, царская коллекция драгоценностей, потеряв в какой-то части, пополнилась украшениями национализированных частных собраний: на выставке есть предметы из коллекций Долгоруковых, Нарышкиных, Шуваловых, Строгановых, Юсуповых и не только.

От Юсуповых в ГИМе показывают украшения, платья и бальные аксессуары княгинь Зинаиды Ивановны, Зинаиды Николаевны и Татьяны Александровны. Широко известно, что Юсуповы были богатейшей русской династией, ювелирные коллекции которой на равных соперничали с собранием царской фамилии.

В доме у княгини Зинаиды Юсуповой были витрины, подобные тем, которые есть в ювелирном магазине. О них писал её сын Феликс: "В широких горках красовались броши и ожерелья. Когда случались приёмы, двери были нараспашку. Любой мог войти полюбоваться матушкиными бриллиантами". Сама императрица позавидовала бы её коллекции драгоценностей, среди которых стоит отдельно упомянуть о знаменитой "Пелегрине" – грушевидной жемчужине в 63 карата, стоившей целое состояние (на портрете ниже на ожерелье княгини красуется именно она). "Пелегрина" была частью приданого, которое испанский король Филипп IV дал своей дочери Марии Терезии, когда она вышла замуж за французского короля Людовика XIV. В 1826 году в Париже жемчужину купила княгиня Татьяна Васильевна Юсупова. В 1953 году Феликс Юсупов продал её женевскому ювелиру, а в 1989 году в Женеве на аукционе Christie’s "Пелегрина" была продана неизвестному покупателю за $463,8 тыс.

На выставке, кроме дамских платьев и украшений, есть и мужские вещи, и это неспроста: мужчины при русском императорском дворе поражали воображение не меньше женщин.

Так, судя по описи имущества князя Григория Потёмкина, одни только его бриллианты и драгоценности стоили 1 174 817 рублей – совершенно астрономическая сумма для его эпохи. У князя был, в частности, целый "кафтанный жемчужный убор", стоивший 13 тыс. рублей.

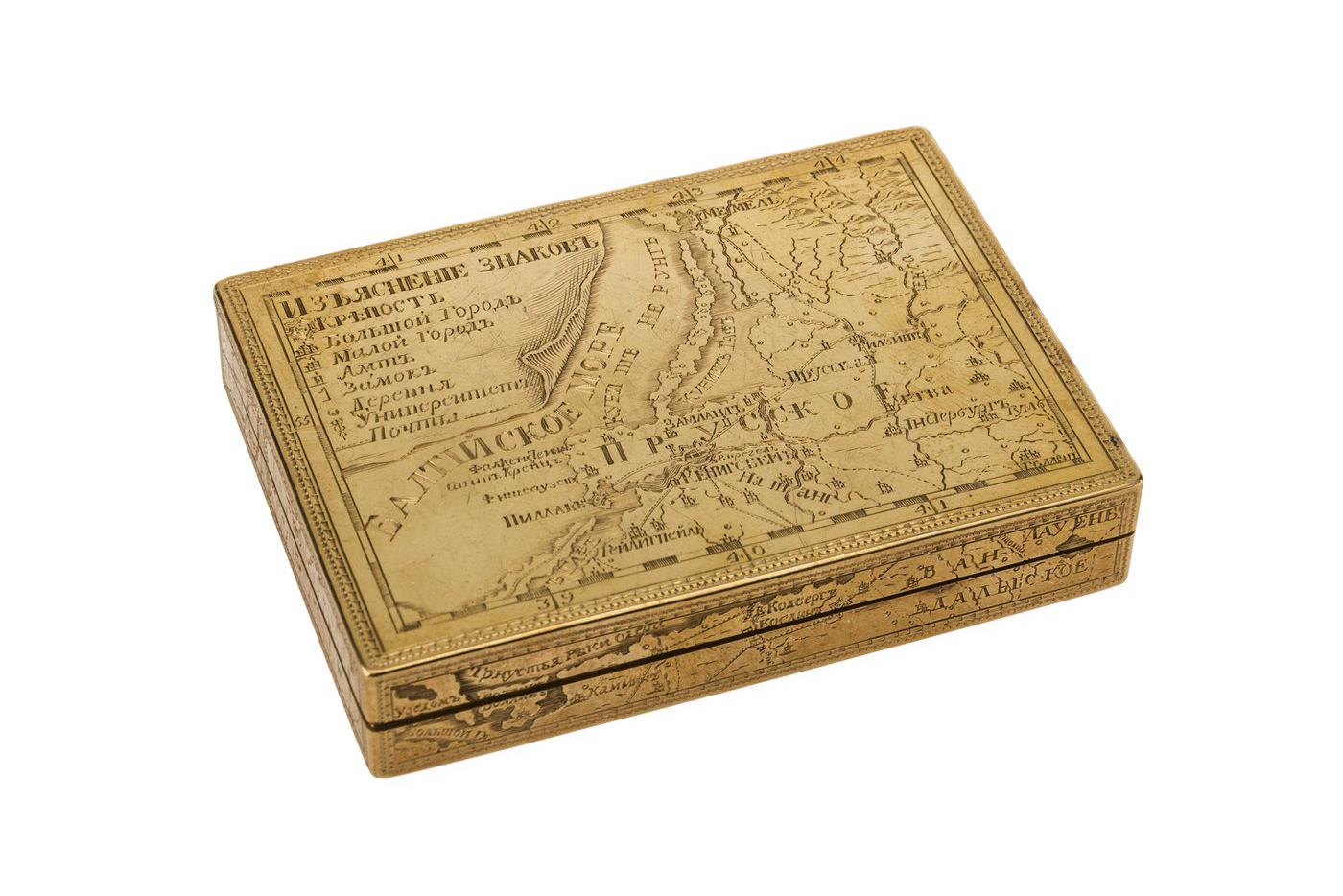

– У Александра Куракина, прозванного "бриллиантовым князем", была специальная книга с описаниями всех его нарядов, и каждому из них полагались своя шпага, перстень и табакерка, – рассказывает Юлия Плотникова, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. – Однажды на званом вечере у императрицы Марии Фёдоровны, супруги Павла I, князь крупно проиграл в карты, потому что почувствовал себя опозоренным из-за того, что его перстень не подходит к табакерке, а табакерка не соответствует костюму. Впоследствии князь едва не погиб при пожаре на балу у австрийского посла в Париже. Его мундир был так обильно расшит золотом, что от огня оно раскалилось, и пытавшиеся спасти князя люди не могли до него дотронуться.

Как и исключительные драгоценности на выставке, дамские платья только намекают на масштабы гардеробов членов царской фамилии и придворных дам. Сохранились описи приданого в архивах великих княжон, согласно которым у любой из них одних только парадных придворных платьев была дюжина.

– Десятки утренних, вечерних, бальных туалетов, верхняя одежда, шубы короткие и длинные – всего этого несколько сотен, и это только приданое, – рассказывает Metro Юлия Плотникова. – То есть гардероб каждой со временем начинал насчитывать сотни и сотни платьев. Даже у супруги Николая II Александры Фёдоровны, которая была относительно равнодушна к своему туалету, особенно после рождения сына с наследственной болезнью, гардероб был огромен: положение обязывало её быть одетой безупречно.

Из русских венценосных особ, кроме туалетов Александры Фёдоровны, на выставке можно увидеть платья её свекрови Марии Фёдоровны: в одежде она предпочитала яркие контрастные цвета и французский стиль, тогда как Александра Фёдоровна – английский, более мягкие и плавные линии.

Удивительно даже не то, говорят кураторы выставки, что эти платья хорошо сохранились (а это действительно так), а что они в принципе "дошли" до нас, "пережив" революцию 1917 года, разграбление Зимнего дворца и последующие скитания через военные годы по музейным собраниям.

Сохранившиеся мемуарные свидетельства воссоздают живые портреты тех, кто носил и собирал драгоценности и составлял блеск русского двора.

Анна Иоанновна

Преемница Петра Великого "любила пышность до чрезмерности". На портретах она чаще всего изображена в парадных платьях из серебряного глазета, расшитого серебряными или золотыми нитями, либо алмазами и изумрудами. Даже её парчовые и атласные башмачки расшивались драгоценными камнями. При этом императрица старалась не допускать излишней роскоши у придворных дам, и чтобы они съезжались во дворец в одних и тех же туалетах, повелела ставить клеймо на изнанку их парадных платьев. Императрица активно приобретала драгоценные предметы, чем положила основание богатому собранию дворцовых кладовых. Одно из самых известных её приобретений – золотой туалетный прибор из 46 предметов, который она заказала в аугсбургской мастерской: его доставали из шкафов, когда под венец шли невесты царского дома.

Елизавета Петровна

Десятки тысяч её великолепных нарядов буквально сплошь покрывали драгоценности. Придворный бриллиантщик Позье писал: "Я не думаю, чтобы из всех европейских государынь была хоть одна, имевшая более драгоценных уборов, чем русская императрица. Корона императрицы Елизаветы, стоящая чрезвычайно дорого, состоит так же, как и все её уборы, из самоцветных камней: рубинов, сапфиров, изумрудов. Все эти камни ни с чем не сравнятся по своей величине и красоте". И если спустя 150 лет мемуаристы с восторгом писали о непревзойдённом блеске русского двора, о множестве драгоценных камней, которые сверкали на представительницах царствующего дома, то начало этому было положено именно Елизаветой Петровной. Согласно её указу, при дворе все должны были появляться только в настоящих драгоценностях.

Екатерина II

После завершения строительства зимнего дворца императрица переделала парадную опочивальню в Алмазный покой или, как его называли современники, Бриллиантовую комнату. "Комнату можно почесть самым богатым кабинетом драгоценных вещей. Государственные регалии стоят на столе под большим хрустальным колпаком. По стенам несколько шкафов со стеклами, где лежит множество украшений алмазных и иных", – так описывал её учёный и академик Императорской Академии наук и художеств Иван Георги. Государыня заказывала себе великолепные парюры из жемчуга, бриллиантов, сапфиров и рубинов. Костюмы для неё создавались портными совместно с ювелирами. Так, в честь победы в Русско-турецкой войне 1775 года для неё сшили великолепное платье русского покроя из малинового атласа, расшитое бриллиантами и 4200 крупных жемчужин с застёжками в виде бриллиантовых цветов.

Александра Фёдоровна (супруга Николая I)

Императрице принадлежали самые роскошные драгоценности, но она и сама любила придумывать что-нибудь новое. Однажды, по случаю дня рождения супруга, она устроила раут под открытым небом в виде сельского праздника. Дамы были в лёгких белых платьях. Платье императрицы было украшено букетами из васильков, голова убрана такими же цветами. Но у императрицы, цесаревны и других великих княгинь и княжон эти цветы были усеяны бриллиантами. В середину каждого цветка на серебряной проволочке был прикреплён бриллиант: он изображал росу и эффектно колебался на гибком стебельке.

Мария Александровна (супруга Николая II)

Императрица появлялась на парадных приёмах в роскошных туалетах, блистая многочисленными драгоценностями. Её наряд во время торжеств по случаю коронации состоял из белого платья, затканного серебром и обшитого драгоценными и тончайшими кружевами. "Лиф платья был отделан поразительно чудным убором из бриллиантов и рубинов который, подобно волшебной молнии, сверкал и блестел всеми цветами радуги и рассыпался миллионом искр и блёсток, – описывал наряд императрицы журнал "Мода". – Такой же эффект производил драгоценный убор, шедший в два ряда около воротника платья, но ещё более блестела чудная диадема, украшавшая прическу Ея Величества".

Мария Фёдоровна (супруга Александра III)

Великий князь Гавриил Константинович вспоминал один из её нарядов: "Императрицу Марию Фёдоровну я представлял себе в серебряном платье, в колье из громадных бриллиантов и с бриллиантовой диадемой в виде лучей на кокошнике. Голубая Андреевская лента очень красиво выделялась на серебре её сарафана". Незабываемое впечатление производил парадный наряд государыни и на её младшую дочь Ольгу: "Мама выглядела красивой, когда надевала то, что мы называли "императорскими доспехами": платье из серебряной парчи, бриллиантовую тиару и жемчуга, всюду жемчуга! Она питала к ним слабость. Иногда я видела на ней сразу 10 ниток жемчуга, некоторые из них спускались до самого пояса".

Александра Фёдоровна (супруга Николая II)

Императрица подбирала ювелирные украшения под цвет платьев: к бледно-голубому — сапфиры и бриллианты, к сиреневому — аметисты и жемчуг. "Их ассортимент менялся каждый день, – вспоминал великий князь Гавриил Константинович. – Если на государыне были надеты бриллианты, то они были и на голове, в диадеме, и на руках, в браслетах, и в разных брошках. Если это были изумруды, то всё состояло из них, так же с сапфирами и рубинами". Императрица не любила торжественных приёмов и балов и не скрывала этого. Когда же того требовала необходимость, первая дама Российской империи появлялась на них во всём блеске, с лучшими украшениями из алмазов и жемчугов, которые она обожала. "Мне представляется она то в синем сарафане, вышитом золотом, с громадным шлейфом, отороченным широким тёмным соболем, то в бледно-розовом с серебром. Её кокошник покрыт бриллиантовой диадемой с жемчугами, на шее бриллиантовое колье и дивные жемчуга в несколько рядов, зерно к зерну и очень большие", — вспоминал великий князь Гаврил Константинович.