МОСГОРТУР при поддержке Департамента культуры города Москвы провёл семейный фестиваль "Московские каникулы". Одинаково интересно было и детям и взрослым. Ребята наблюдали за химическими шоу и выступлениям жонглёров, а также принимали участие в тест-драйве городской смены "Москва – город возможностей", родители же учились по-новому налаживать контакт со своими детьми в компании разноплановых спикеров.

Metro посетило лекцию "Главный герой, а не зритель: как развивать субъектность в ребёнке" психолога, специалиста по детско-родительским отношениям, автора психологических книг для детей Лёли Тарасевич.

– Обычно я, когда общаюсь с подростками, говорю им так: "Смотри, подросток! У тебя есть два варианта. В первом случае ты можешь быть, например, шкафом. И тогда я буду ставить тебя к той стенке, к которой захочу, а ещё я могу повернуть тебя, как стол, и начать с тебя есть. У этой ситуации есть и плюсы и минусы. Если у тебя внутри помнутся вещи и поцарапаются стенки, с тебя взятки гладки. Все претензии ко мне. Это же я с тобой делала. В этом случае ты объект. Второй вариант – ты уже не объект, а субъект. То есть тот, кто сам решает, у какой стены ему стоять и в каком порядке внутри могут лежать рубашки. Но если ты решишь стать субъектом, то тебе самому придётся нести ответственность за свои действия. Уже не получится сказать "рубашки помялись, потому что мама..., или потому что папа..., или учительница в школе". Все победы твои и поражения тоже. Так вот, интересно, что у меня ещё не было ни одного ребёнка, который захотел бы быть объектом, все хотят сами быть хозяевами своему поведению, – начинает лекцию психолог.

Странно, если, как говорит психолог, все дети мечтают быть самостоятельными, откуда же тогда берутся несамостоятельные взрослые? Не умеющие принимать решения и брать ответственность на себя? Оказывается, это родители не смогли научить этому своего ребёнка, просто потому что сами не знали, как правильно развить в сыне или дочери субъектность.

Субъектность – способность человека самостоятельно ставить цели, реализовывать их и нести ответственность за полученный результат, способность контролировать и оценивать свои действия, управлять ими.Как развить самостоятельность

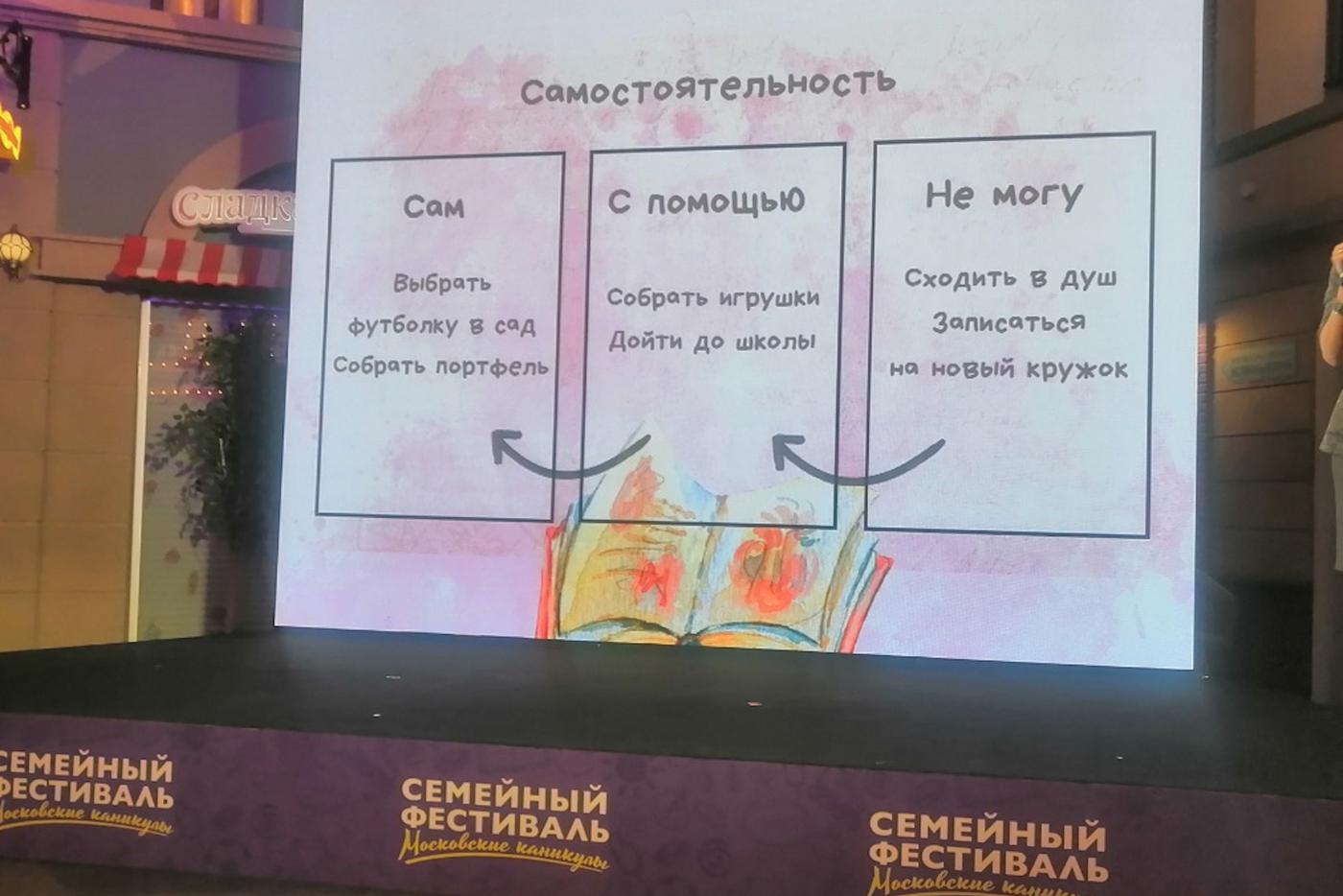

– Я предлагаю родителям помочь ребёнку заложить стену из нескольких кирпичиков. Она позволит ребёнку со временем развить его субъектность. Первый кирпич – это самостоятельность. Она бывает разной в зависимости от возраста, и выражают её дети по-разному. Если мы говорим о трёхлетнем малыше, то ему уже под силу, без помощи мамы выбрать, в какой футболке пойдёт в сад: в полосочку или в клеточку. Школьник может самостоятельно выбрать кружок – куда он хочет ходить: в бассейн или на валяние из шерсти. Самые старшие же дети самостоятельно выбирают вуз, в котором хотят учиться, – говорит Лёля. – И детей надо поддерживать в их выборе. Конечно, нам намного проще сделать выбор за них. Малыш ведь будет очень долго выбирать футболку, мяться, снимать – надевать, намного удобнее сказать ему: "Всё, надеваем и выходим!" А ещё нам удобнее выбрать кружок за сына или дочь, ведь мы лучше знаем, какое занятие перспективнее. "Ну какое валяние из шерсти? Пусть занимается программированием!" – думаем мы. Но на самом деле, чтобы помочь ребёнку в будущем, нам стоит научиться давать детям возможность выбора. Для этого предлагаю сделать такое упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ: Вспомните с ребёнком все дела, которые вы делаете дома. И запишите их в три колонки: что он уже может делать сам, что – пока ещё с вашей помощью, а что без участия родителей точно невозможно. Дальше ваша задача сделать так, чтобы действия из третьей колонки перетекали во вторую колонку, а из второй – в первую. Только так. Попытка из третьей колонки перейти в первую просто провалится. Действуйте методично.

Пример для родителей. Давайте представим, что вам нужно записать сына или дочь в кружок. Обычно вы это делали сами, потому что для ребёнка это было сложно. Теперь же скажите ему: "Давай подумаем, что ты можешь сделать сам, чтобы помочь мне. Записаться – это значит: выбрать, что интереснее, найти в Интернете секции, которые есть в нашем районе, отыскать телефон для связи и позвонить договориться о пробном занятии. Ты можешь сам решить, что тебе интереснее? Тогда делай. А тебе под силу найти в Сети сайт кружка?" Допустим, ребёнку семь лет и он вам скажет, что не справится с этой задачей. Тогда вы должны согласиться и взять эту задачу на себя, но при этом попросить на найденном сайте отыскать телефон для связи. Это будет его часть работы. А уж по телефону звоните, в свою очередь, вы. Таким образом ребёнок выполнит половину работы, значит, действие из третьей колонки перейдёт во вторую. Процесс небыстрый, но реальный.

Как развить ответственность

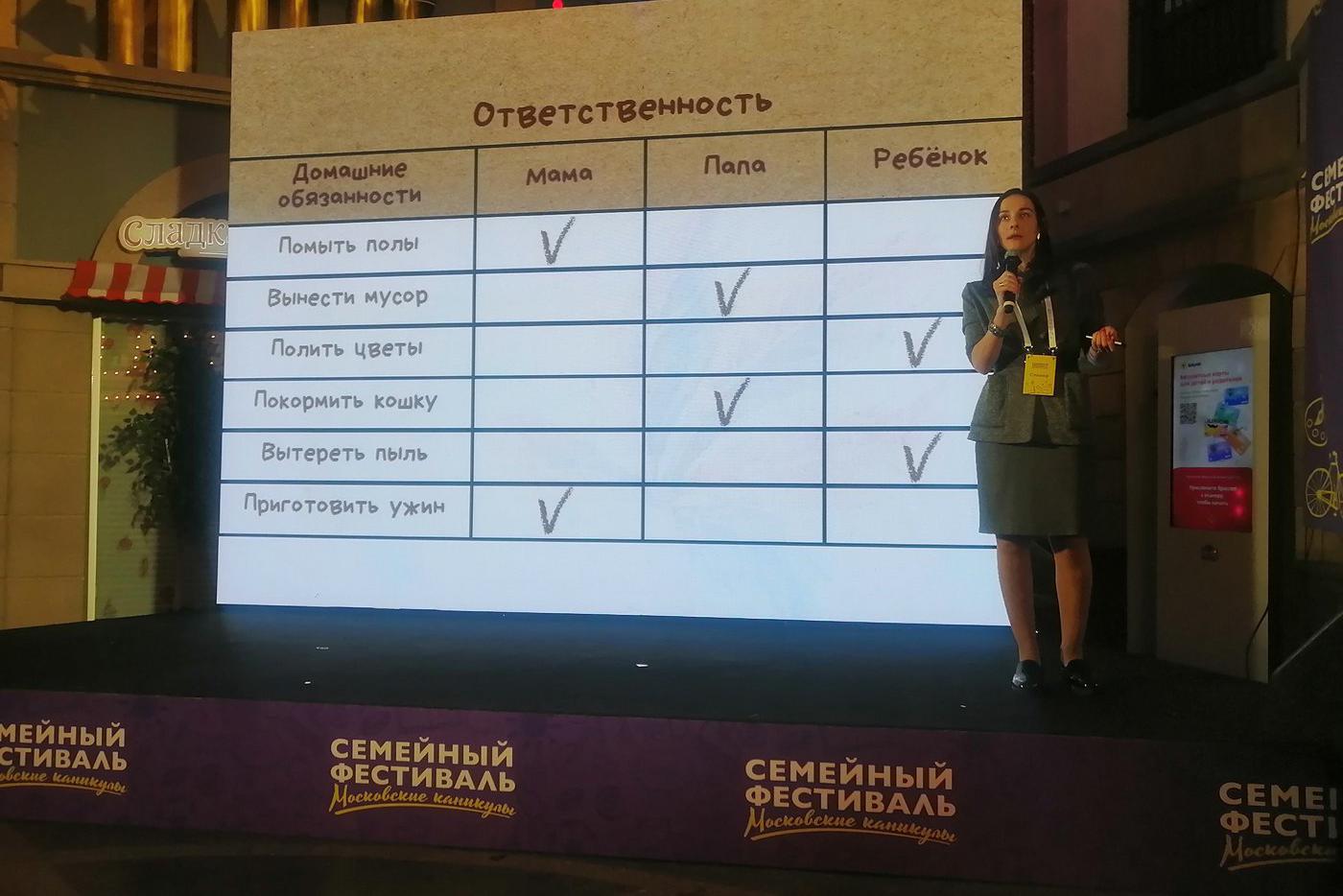

– Второй кирпичик – это ответственность, умение отвечать за свои поступки, принимать последствия своих решений. Если, допустим, ребёнок забыл взять с собой в школу спортивную форму, мы обычно несёмся туда, чтобы передать ему её. Чтобы ему вдруг не было больно, неприятно, в общем, как-то нехорошо, – говорит эксперт. – Вместо того чтобы он столкнулся с последствиями, думаем мы, лучше его дома поругаем. На самом же деле в последствиях нет ничего страшного. Если это не влияет на жизнь и здоровье детей, отпустите ситуацию, пусть ваши сын или дочь сами разбираются и параллельно развивают социальные навыки, прося, например, листочек у учительницы, если забыл тетрадку, и линейку у Маши, если забыл пенал. Родителям тоже стоит помочь в развитии ответственности при помощи упражнения.

УПРАЖНЕНИЕ: Составьте таблицу всех дел, которые нужно делать дома. И вместе с ребёнком впишите в неё, кто из вас (мама, папа, дети) что будет делать. Пусть ребёнок выберет сам свой "участок". Затем решите вместе с ним, в каком количестве и когда он будет делать домашние дела (не надо за раз мыть все подоконники, пусть в понедельник будет один, а в среду – другой). Также определите, каким образом он будет вспоминать о том, что у него есть обязанности, (например, пусть поставит будильник в телефоне) и какие последствия ему "светят", если он не выполнит свою задачу.

Совет: Если ребёнок забыл выполнить своё задание, не кричите. Просто скажите выполнить те договорённости о последствиях, о которых вы условились заранее. Конечно, ребёнок начнёт психовать. Но вы спокойно стойте на своём.

Развиваем эмоции

– Третий кирпич – ощущение эмоциональной поддержки. Задача родителей в данном случае – создать дома такую среду, в которой ребёнок, сделав ошибку, не чувствовал бы себя самым худшим человеком на планете. Четвёртый кирпич – развитие эмоционального интеллекта. Ваши сын или дочь при неудачах скорее всего начнут испытывать обиду, злость. Чтобы проживать их нормально, дети как минимум должны понимать, что с ними в этот момент происходит. Так что надо рассказать им о чувствах при помощи фильмов, книг, мультфильмов (та самая "Головоломка"). А можно и просто чаще затрагивать эту тему.

Совет: Вот ваш ребёнок прибегает из школы и кричит: "Мама, Петя ударил Ваню!" Ваша задача тут не просто оценить действия ребят, но и их эмоции. Спросите у сына или дочери: "А что чувствовал в тот момент Петя, а что Ваня? А что ты-то в этот момент ощутил, когда не понимал, что с ними делать?" Помогите сыну или дочери осознать собственные эмоции и эмоции окружающих.

Для чего нужен родительский пример

– Пятый кирпич – это критическое мышление. Задача родителей – разговаривать с детьми, особенно со старшими, не утвердительными или побудительными интонациями (принеси, сделай!), а вопросительными. Например, ребёнок говорит, что получил двойку. Не говорите просто "это плохо" и не кричите "иди, учи срочно!", просто спросите: "Как ты думаешь, почему так получилось?" Ребёнку важно научиться анализировать свои поступки и решать любые вопросы самостоятельно, – говорит психолог.

Шестой кирпич, говорит Лёля, это родительский пример. Важно показывать детям, каким образом мы решаем возникающие проблемы.

– Ребёнок часто видит точку А и точку Б, а что было между ними – не знает. Например, мама потеряла банковскую карточку. И вот она уже снова у неё есть. Объясните, что происходит на самом деле. Скажите: "Ой, я потеряла банковскую карточку. Я сейчас очень расстроена и даже злюсь, но нужно что-то делать. Во-первых, надо подумать о собственной безопасности, позвонить в банк и заблокировать её. Затем важно её восстановить: сходить в офис, написать заявление и получить карту обратно. Третье, самое важное! Подумать, а что надо сделать, чтобы больше такого не происходило. Может, надо класть карточку не в карман, а в кошелёк?!" Ребёнок будет учиться действовать на вашем примере.

Важный момент – умение родителей хвалить, а не только ругать. Это надо для того, чтобы ребёнок, проявляя самостоятельность, получал обратную связь. Вам поможет упражнение "Смайлики". Положите на стол лист бумаги и рисуйте на нём весёлые смайлики или крестики, когда хвалите ребёнка за какое-то действие. Если ругаете – рисуйте минус или грустный смайлик. И делайте так в течение дня. В идеале получится соотношение: 80% – хвалим, 20% – критикуем. Я знаю, что, выполняя это задание, родители часто начинают себе подыгрывать. Не думаю, что это плохо. Наша задача не поймать себя, а просто переучить. Вы станете следить за своим поведением и постепенно переучитесь.

Лёля Тарасевич

Ну и последний кирпич – умение выставлять границы. У ребёнка они должны быть, иначе он запутается в том, что хорошо, а что – плохо. Это понятно. Но какими они должны быть?

– Границы должны быть чёткими, но гибкими. Должна быть возможность передоговориться. Но тут надо действовать правильно. Если сын или дочь говорят, например: "У нас в классе все ложатся позже десяти!", вы должны ответить: "Может, родители тех детей не понимают ценность сна, может, у них есть какие-то другие доводы, отличные от моих. Так что я не хочу повторять то, как делают другие. У тебя есть своё мнение на этот счёт? Аргументируй!" Так вы научите ребёнка отстаивать и формировать свою позицию, раздвигать свои границы, делая это логично и правильно.