Спустя 125 лет со дня рождения Владимира Набокова о его увлечении бабочками не знает только ленивый. О том, как гениальный писатель был ещё и увлечённым энтомологом, написаны горы литературы.

Первую бабочку шестилетний Володя Набоков поймал в "Набоковских землях Санкт-Петербургской губернии" – такое название он придумал для семейных усадеб Выра, Рождествено и Батово, которое использовал в английском варианте автобиографии.

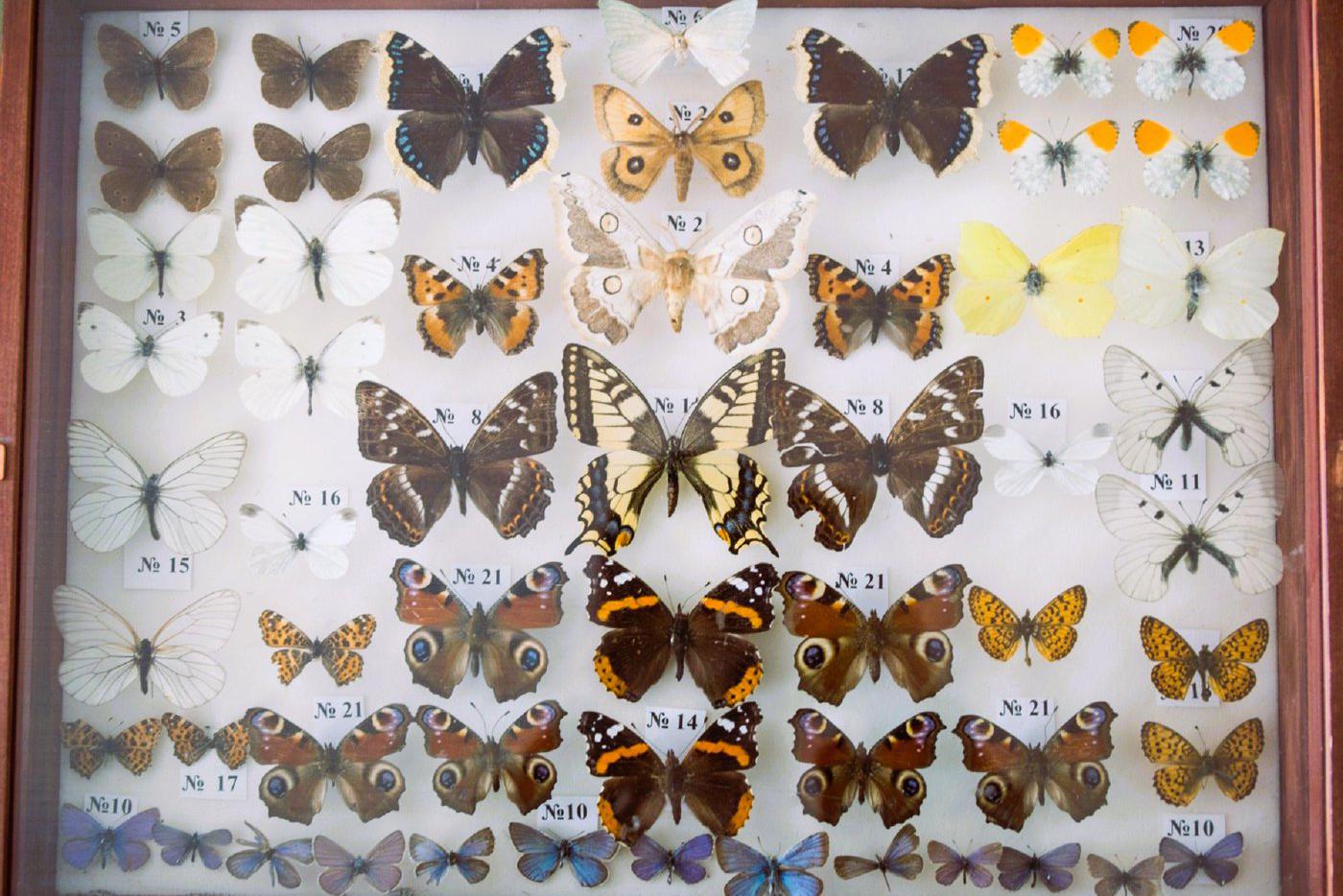

Здесь, в Музее-усадьбе "Рождествено", и сегодня бережно хранят память о "набоковских" бабочках, собрав целые коллекции тех видов, которые упоминались в его книгах.

– Упоминаний бабочек, которых можно достаточно точно определить, в текстах Набокова огромное количество, – рассказала Metro директор Музея-усадьбы "Рождествено" Ирина Авикайнен. – Особенность нашей коллекции в том, что бабочек из неё можно встретить в набоковских родовых парках и сегодня. Это и павлиний глаз, и аполлоны, и голубянки, и траурницы. Траурнице и махаону – первой бабочке, которую Набоков различил среди всего природного многоообразия, – посвящены отдельные стихотворения. А так бабочки есть во всех его романах, в том числе и тех, где есть аллюзии на "Набоковские земли" – "Машенька", "Защита Лужина", "Подвиг", "Дар", "Ада".

Бабочки не раз спасали и вдохновляли писателя. Его первой публикацией в эмиграции стала научная статья в английском научном журнале о бабочках Крыма – там он с семьёй оказался в дни Октябрьской революции. А первая же поездка в Южную Францию за бабочками вдохновила его на первый большой роман – "Защиту Лужина".

Первой постоянной работой, которую Набоков смог получить в Америке, была должность куратора отдела чешуекрылых в Музее сравнительной зоологии Гарвардского университета. Семь лет, с 1941 по 1948 год, Набоков каждый день садился за свой рабочий стол в музее, иногда проводя с бабочками по четырнадцать часов в день. Путешествия за бабочками через все США дали писателю материал для его американских романов, особенно для знаменитой "Лолиты", где мы встречаем те же мотели и заповедники, которые посещали Набоков и его жена.

Немецкий переводчик писателя Дитер Циммер подсчитал, что Набоков открыл 20 новых таксонов, то есть названий бабочек. Это может быть род, вид или подвид. Циммер отследил всех бабочек в произведениях писателя, и их набрался целый справочный том.

Любимыми объектами исследований писателя были бабочки-голубянки. Набоков разработал их новую классификацию, отличающуюся от общепризнанной, и пришёл к выводу, что бабочки попали в Америку из Азии через 5 волн миграции. Современники писателя не оценили его идеи, но уже в XXI веке специалисты построили карту эволюционных взаимоотношений голубянок Старого и Нового Света и подтвердили выводы Набокова.

– Бабочка – такой же элемент сложной структуры набоковских текстов, как любой другой. Герой, дождь, отблеск света, проходящего через цветное стекло, – рассказывает Ирина Авикайнен. – Набоков не любил понятие "символ", которое у него связывалось с популярной психологией в интерпретации Фрейда. Сам он иногда пользовался термином "водяной знак". Например, на карте "Набоковских земель", которую читатель видит, открывая биографию писателя, он помещает рисунок бабочки чёрный аполлон. Её научное название – Parnassius mnemosyne, т. е. поэтическая (или парнасская) память. Именно этой бабочкой отмечены места, связанные с самыми счастливыми моментами в жизни Набокова: усадьба Рождествено, Вырская мыза и Батово.

На вопрос, почему Набоков выбрал для жизни Швейцарию, он неизменно отвечал, что главная причина – бабочки. Именно они и погубили, в конце концов, писателя: он умер в больнице в Лозанне, и, как считали его близкие, причиной смертельной болезни стало падение на крутом горном склоне во время очередной экспедиции за бабочками.

Сачок Набокова теперь можно увидеть в музее на Большой Морской в Петербурге, но из многочисленных коллекций бабочек, собранных им за 70 лет, остались только собрания из Америки и Швейцарии. Части американской коллекции находятся в музеях двух университетов, где работал Набоков — Гарварда и Корнелла, а также в Музее естественной истории в Нью-Йорке. Вторая хранится в Зоологическом музее в Лозанне. Однако они не экспонируются, и увидеть можно только часть коллекции бабочек, которую Музей сравнительной зоологии Гарвардского университета подарил Музею Набокова в Петербурге.

Рассказываем о нескольких самых распространённых бабочках в произведениях писателя.

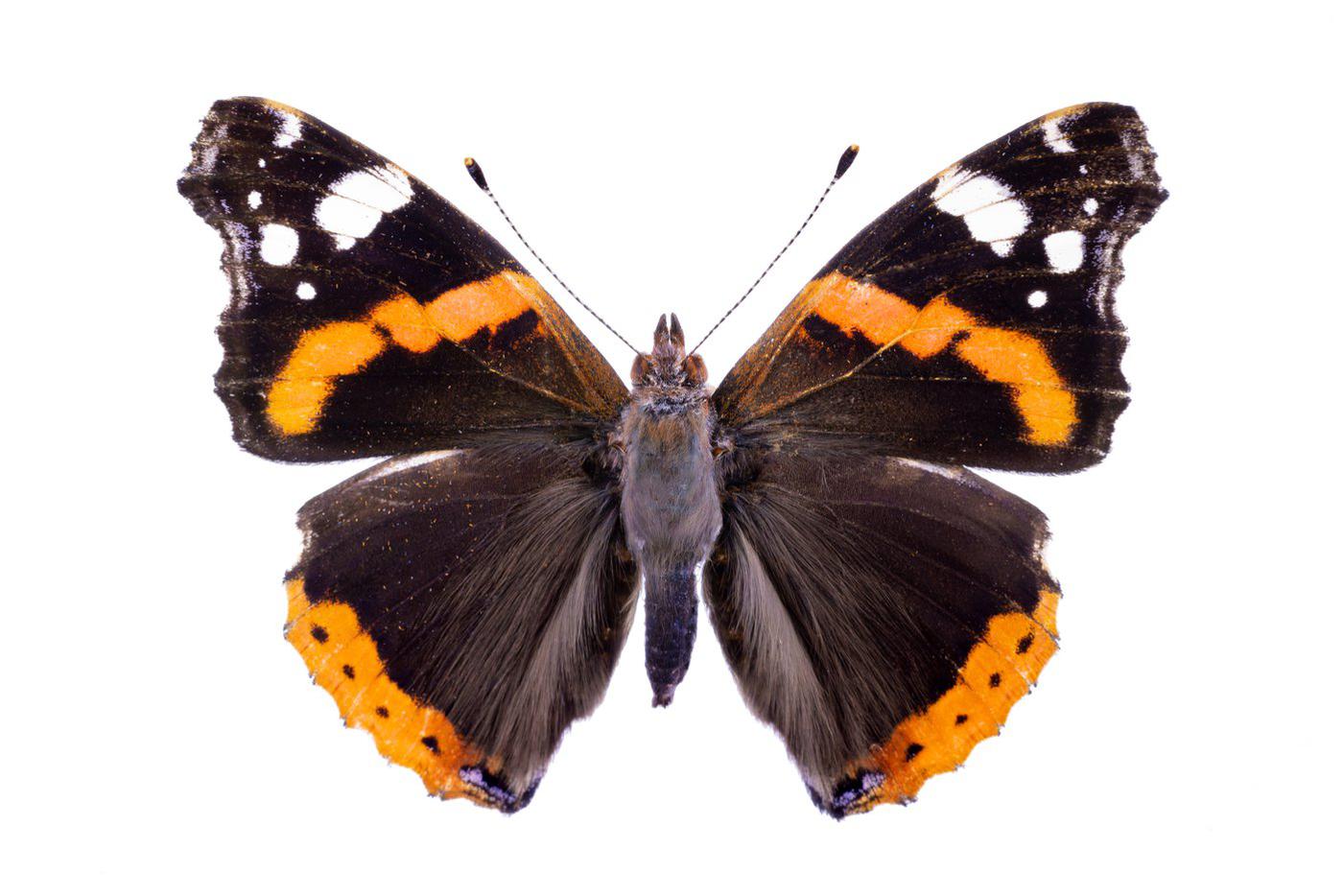

Адмирал (лат. Vanessa atalanta)

Прилетает из Северной Африки. По тому, сколько раз она упоминается у Набокова, можно сказать, что она была одной из его любимиц. Она есть в автобиографии писателя, романах "Король, дама, валет", "Ада", "Бледный огонь" и других. Когда Набокова спросили, почему ему так полюбилась эта бабочка, он ответил: "В России она звалась "бабочка судного дня", потому что впервые появилась в 1881-м, в год, когда убили царя Александра II, и отметины на нижней части двух её задних крыльев можно прочитать как "1881″. Набоков называл адмирала по-английски "красной восхитительной", т. е. red admirable, и говорил, что это старое английское название просто сократилось потом до "адмирала".

Чёрный аполлон (лат. Parnassius mnemosyne)

Бабочка эта небольшого размера, летает медленно и "лениво". Упоминается в автобиографическом романе "Другие берега". Вот как о ней сказано в романе "Дар": "Отец с классическим пафосом повторял то, что считал прекраснейшим из всех когда-либо в мире написанных стихов: "Тут Аполлон – идеал, там Ниобея – печаль", и рыжим крылом да перламутром ниобея мелькала над скабиозами прибрежной лужайки, где в первых числах июня попадался изредка маленький чёрный аполлон".

Махаон (лат. Papilio machaon Linnaeus)

Обитает в северных широтах. Упоминается в произведениях Набокова 25 раз. Именно благодаря махаону у него возникла страсть к лепидоптерологии – разделу энтомологии, изучающему бабочек. Впервые маленький Володя увидел её в июне 1906 года в вырском парке, о чём подробно рассказывает в "Других берегах": "На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона... Один из слуг ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина. Но когда на другое утро Mademoiselle отпёрла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка с мощным шорохом вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворённому окну и вот, ныряя и рея, стала превращаться в золотую точку".

Траурница (лат. Nymphalis antiopa)

Одна из красивейших бабочек северных широт. Упоминается в произведениях Набокова 12 раз. "Бархатно-чёрная, с тёплым отливом сливы созревшей. // Вот распахнулась она. Сквозь этот бархат живой // сладостно светится ряд васильково-лазоревых зёрен. // Вдоль круговой бахромы, жёлтой, как зыбкая рожь", – писал Набоков в 1921 году в посвящённом бабочке стихотворении.

Ленточник тополёвый (лат. Limenitis populi)

Палеарктическая бабочка, которую в Англии принято называть Poplar Admiral ("адмирал"), однако Набоков предпочитал старую форму – Poplar Admirable ("восхитительная"). Вот как он пишет о ней в романе "Дар": "Громадная, плоская на лету бабочка, иссиня-чёрная с белой перевязью, описав сверхъестественно плавную дугу и опустившись на сырую землю, сложилась и тем самым исчезла. Такую иной раз приносит, зажав её обеими руками в картуз, сопящий крестьянский мальчишка".

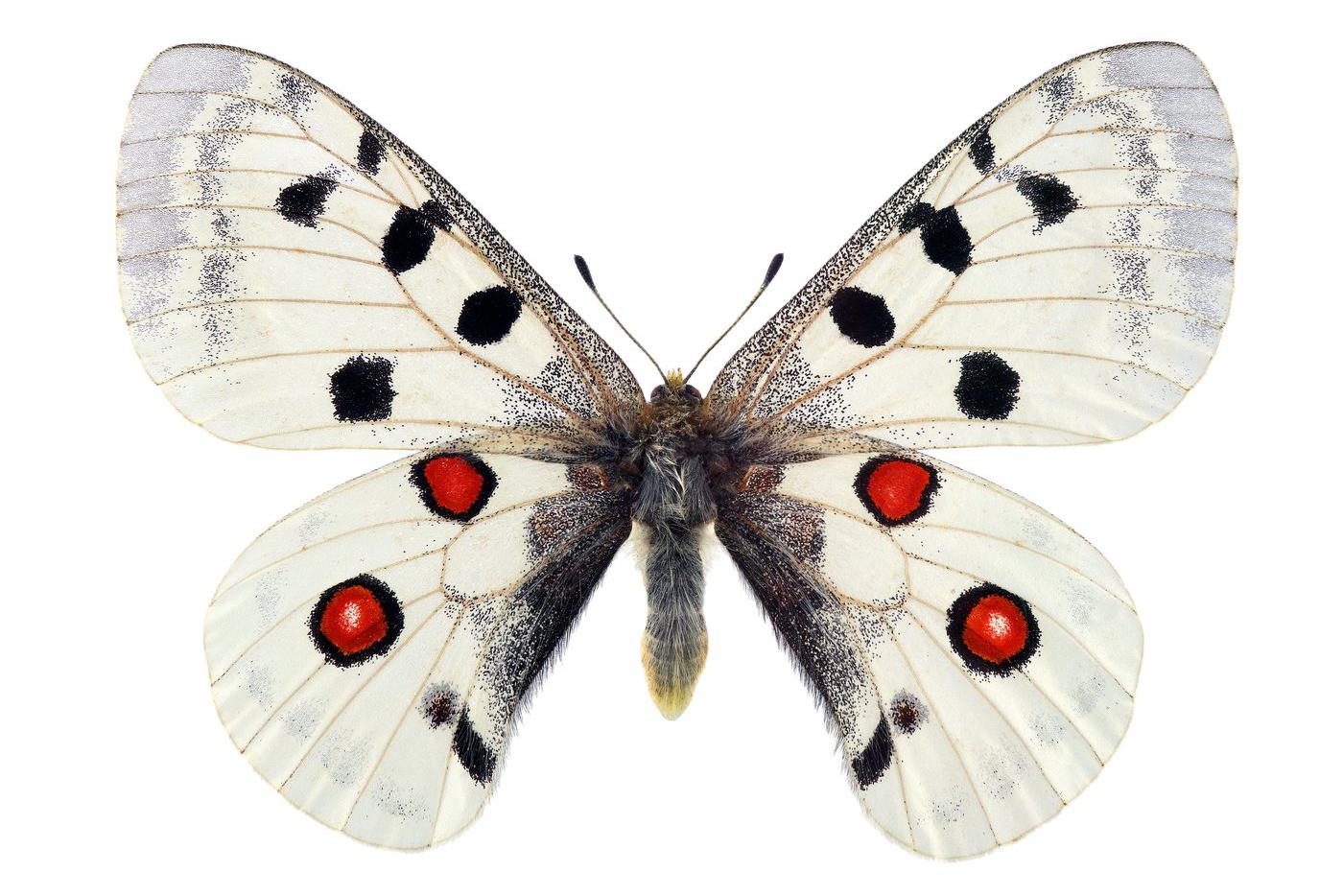

Аполлон (лат. Parnassius apollo)

Самая большая из европейских бабочек рода Parnassius. Набоков даёт описание аполлона в романе "Прозрачные вещи", особо выделяя "линялые красные" пятна на крыльях бабочки.

Переливница большая, или ирида (лат. Apatura iris)

Эта большая бабочка совершает перелёты через континентальную Азию из европейских лесов в Японию. В 1971 году Набоков рассказывал в интервью, что в окрестностях Монтрё (город в Швейцарии, где он жил) эта переливница была распространена, пока не заасфальтировали дорогу, и самому Набокову она попалась потом всего раз, но он её упустил.

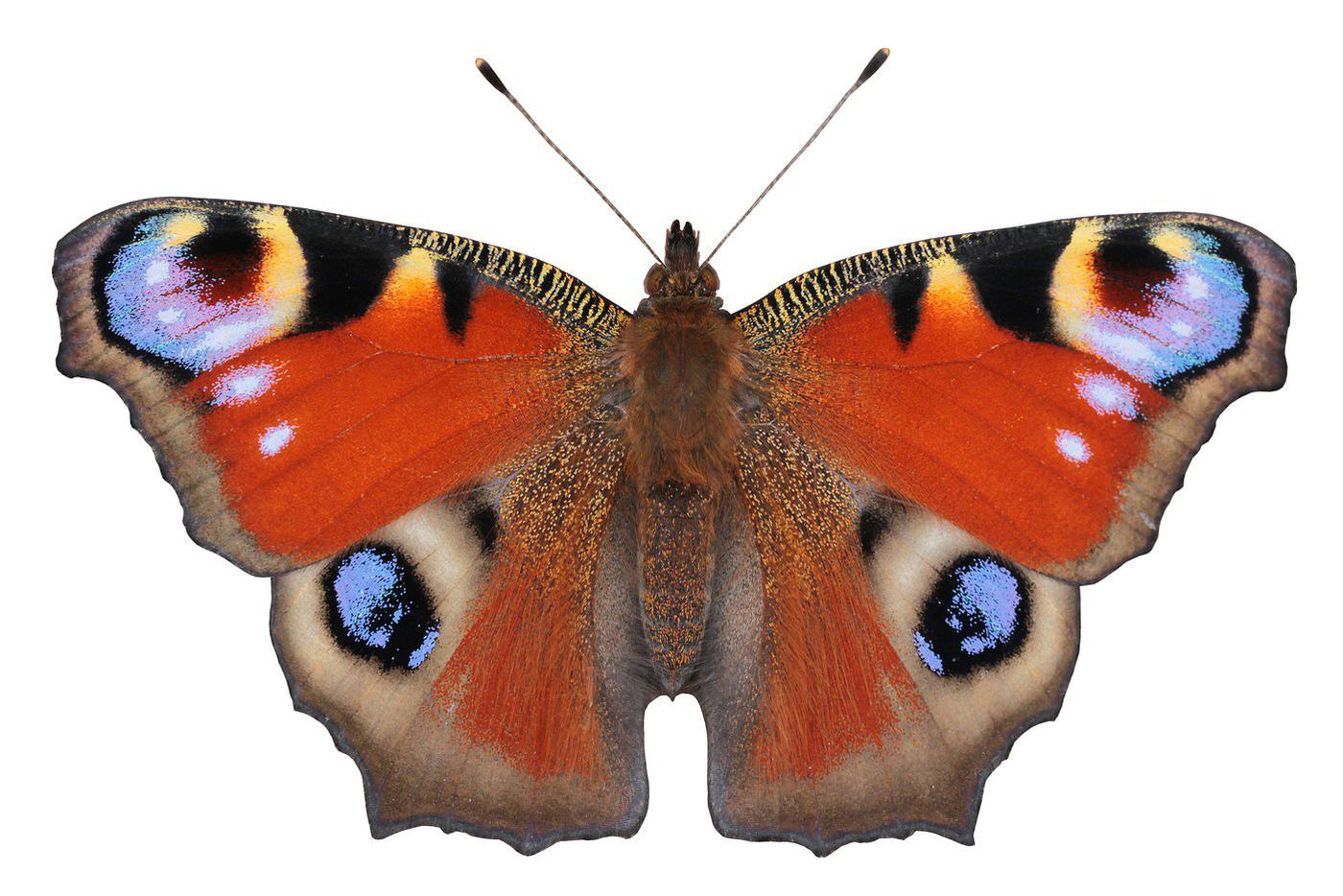

Павлиний глаз (лат. Aglais io)

Обитает от западной Европы до Японии. Одна из тех бабочек, которые хорошо приспособились к росту городов. По словам Набокова, в XIX веке в окрестностях Петербурга встречалась редко. Именно эту бабочку Набоков демонстративно ловит в кадре документального фильма весной 1972 года. Вот как он пишет о ней в романе "Дар": "Он [отец] мне показывал все те места, где сам в детстве ловил то-то и то-то, – бревно полусгнившего мостика, где в 71-м поймал павлиний глаз."