Очень академическую, на первый взгляд, тему в Музее архитектуры имени А. В. Щусева смогли сделать яркой и радостной: посетитель попадает в галерею разноцветных залов, где в синем рассказывают о том, в каких зданиях советские учёные изучали мирный атом, в красном – о проектировании НИИ, а в зелёном – об академгородках. В "золотом" зале рассказывают об истории возведения здания Президиума Академии наук СССР – выставка приурочена к будущему 300-летию РАН. По словам директора Музея архитектуры имени А.В. Щусева Натальи Шашковой, предложение учёных что-то придумать к будущему юбилею даже открыло новую страницу в изучении архитектуры.

– Архитектуру научных учреждений второй половины ХХ века не изучал никто, потому что проектная и строительная практика эпохи модернизма мало удалена от нас во времени и относительно недавно попала в поле зрения специалистов, – говорит Наталья Шашкова. – Мы сделали первый шаг в этом направлении и благодарны Российской академии наук за новый вызов и новый опыт.

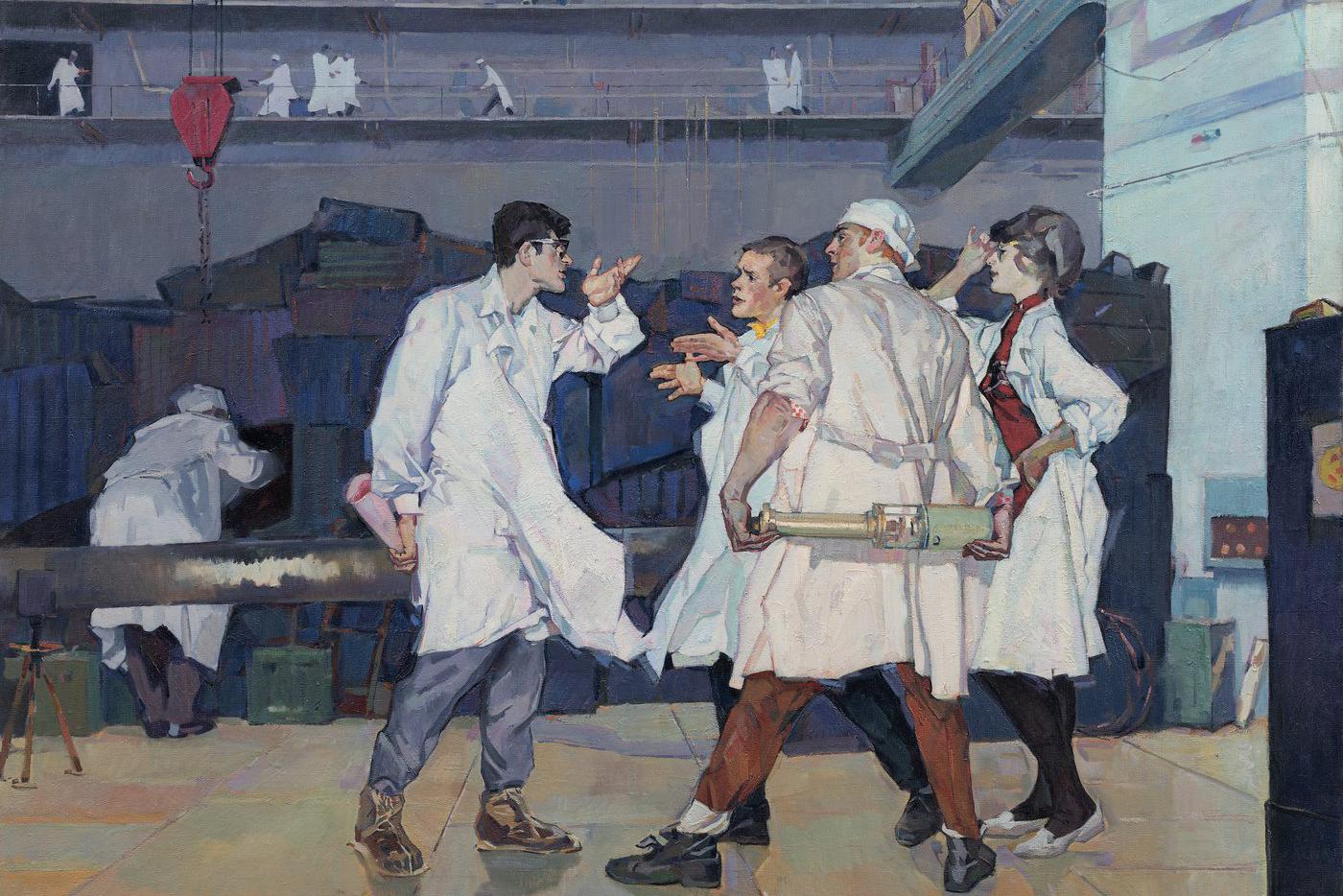

Выставка даёт приятное напоминание об эпохе 1950–1970-х, когда учёные были настоящими героями своего времени: о них снимали фильмы и писали книги, сохраняли их образы в фотографии, живописи и графике. Архитектура должна была успеть за стремительно разогнавшейся наукой и потребностями учёных. Иногда это удавалось, иногда не совсем. История взаимодействия эстетических и проектных представлений архитекторов и функциональных требований учёных – одна из самых интересных на выставке. Одним из её примеров и стало строительство здания Президиума Академии наук СССР, к проекту которого начали подступать ещё в середине 1930-х годов. Облик этого комплекса зданий во многом определил тогдашний президент АН СССР Мстислав Келдыш: он настоял на конкретном участке и обязательной высотке в архитектурном проекте.

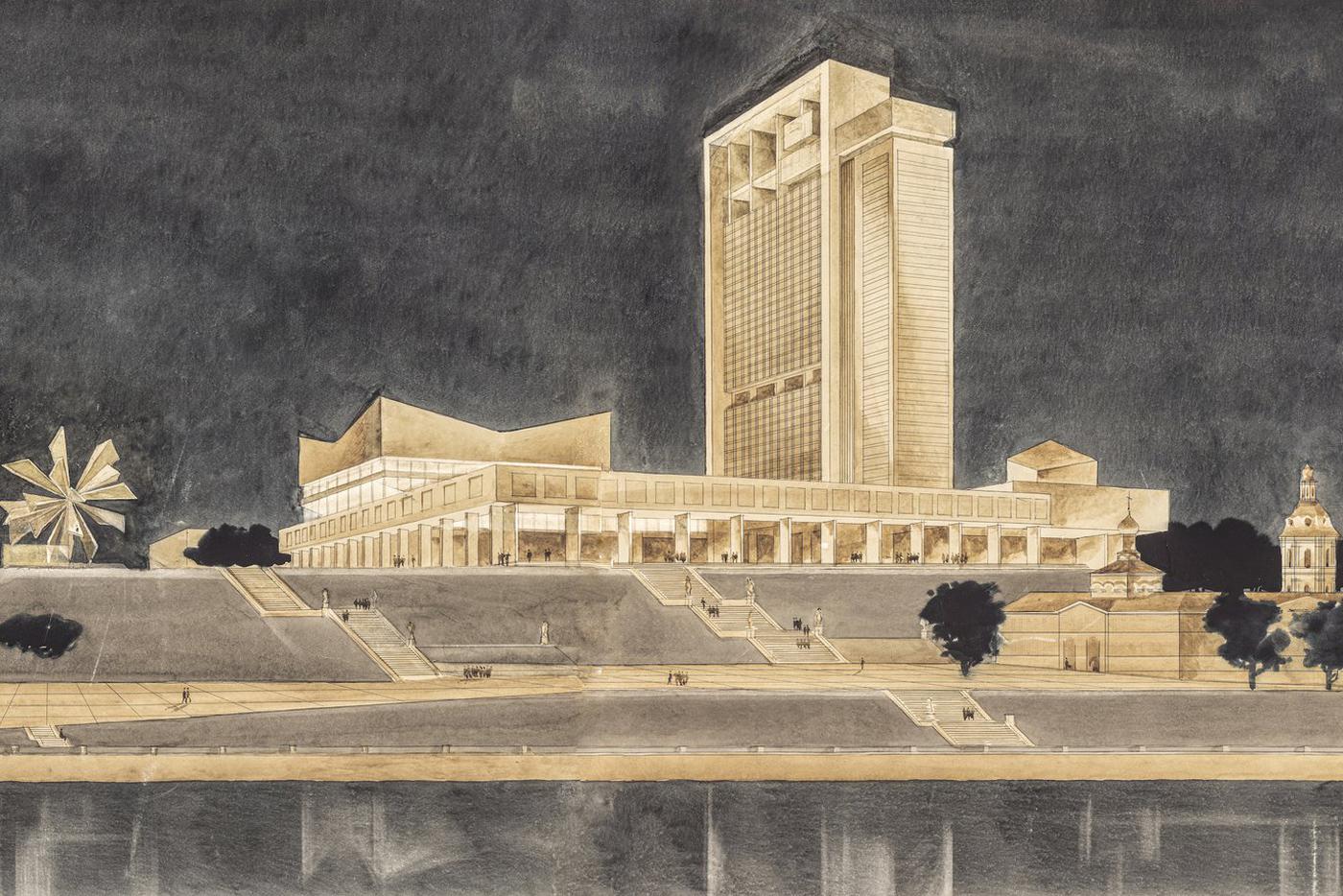

– С 1935 по 1949 года здание РАН планировали построить на Крымской набережной, на том месте, где сейчас стоит Новая Третьяковка – таким был замысел Алексея Щусева, – рассказывает Юлия Старостенко, куратор выставки, главный научный сотрудник Музея архитектуры. – Потом было несколько вариантов места: на современной площади Гагарина, которая тогда называлась Калужской, на Кадашевской набережной. Участок, на котором в итоге и построили здание, в конце 1960-х выбрал президент АН СССР Мстислав Келдыш. "Где вы ещё найдёте такую панораму Москвы?" – говорил он.

Архитекторам площадка не нравилась, потому что со стороны Ленинского проспекта она закрывалась жилым домом, к ней были очень сложные подъездные пути – участок был зажат железной и автомобильной дорогами, домом и монастырём, который на тот момент уже был памятником архитектуры и трогать который было нельзя.

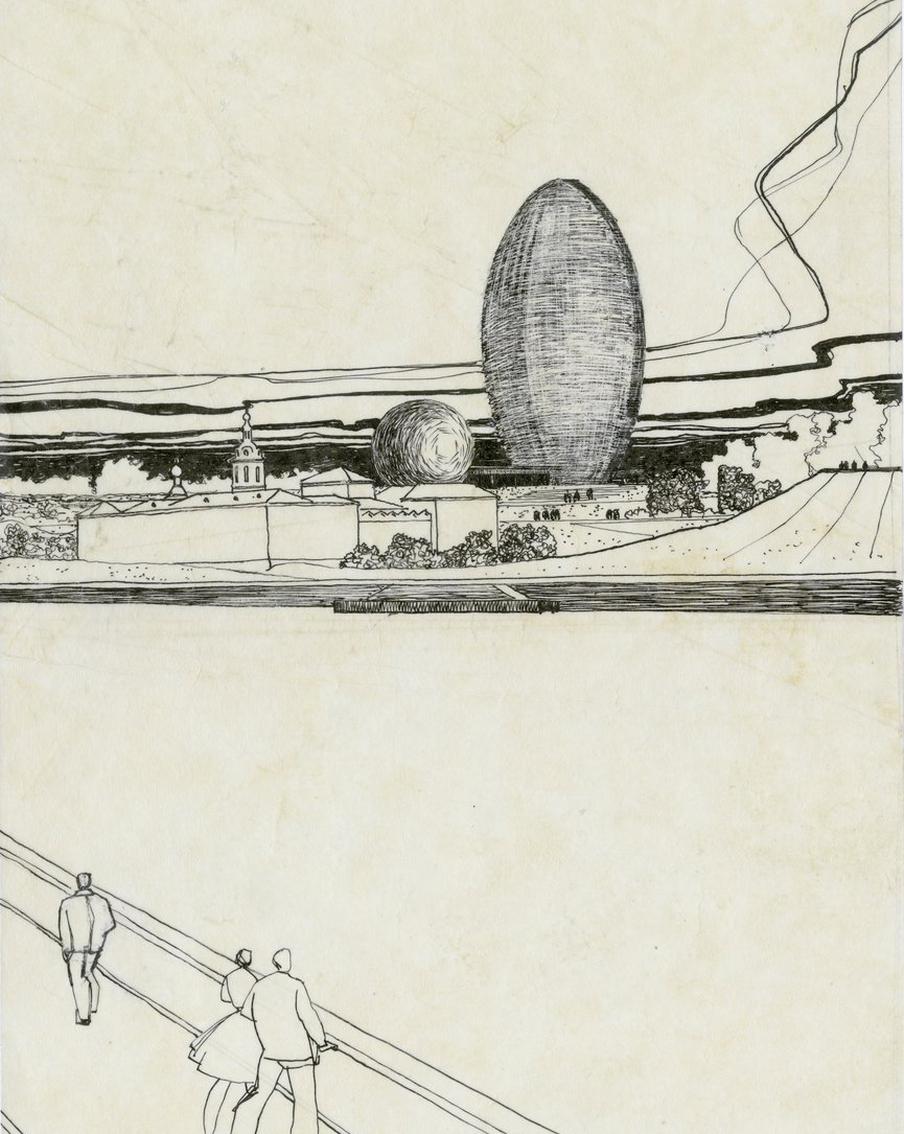

К проекту Алексея Щусева, который даже начали реализовывать, после его смерти потеряли интерес, и в 1968 году завершился масштабный открытый конкурс. Проект-победитель не был определён, но от конкурса осталось немало примечательных эскизов.

– Модернистские проекты со сложными абстрактными формами консервативным академикам не нравились, – рассказывает Юлия Старостенко. – Например, проект архитектора Станислава Белова, явно вдохновлённый эпохой освоения космоса, они назвали "яйцом" и говорили, что не понимают, как можно вообще существовать в этом непонятном здании.

Не поняли учёные и проект группы архитекторов Филина, Филиной и Толмачёвой, который получил первую премию и который показался им "тюрьмой".

– Но на тюрьму он не похож: здание стоит на опорах и человек, выходя из него, его стен не видит – академикам не хватило пространственного воображения, чтобы это понять, а архитекторы, к сожалению, не смогли объяснить, – поясняет Юлия Старостина.

Здание президиума РАН, которое мы видим сегодня – результат более чем пятилетней работы группы архитекторов ГИПРОНИИ – Всесоюзного проектного и научно-исследовательского института по проектированию НИИ, лабораторий и научных центров. Эту организацию учредили специально для архитекторов науки. Руководителем реализованного проекта здания Президиума РАН стал архитектор Юрий Платонов.

– Президиум планировали построить к 1975 году – юбилейному для Академии наук, – рассказывает Юлия Старостенко. – Но в этом году только заложили фундамент. К тому времени Келдыш уже не был президентом академии, всё очень замедлилось. В итоге только к началу 1990-х годов комплекс зданий достроили, и то не до конца – на выставке есть генеральный план, где видно, что не реализован, например, переход к зелёной зоне от автомобильных дорог. К концу строительства проект морально устарел, архитекторы это понимали и очень переживали. По сути, то же самое произошло со зданием Новой Третьяковки, проект которой из-за долгостроя так же морально устарел к моменту своего открытия.

Но гораздо больше из построенного в годы научных открытий и подъёма авторитета науки продолжает радовать современников своей функциональностью и архитектурной красотой. Среди таких проектов, например, называют здания Московского института электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде и Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН).

– На мой взгляд, точно не устарела также среда, созданная в городах науки, которые проектировались комплексно, – рассказывает Юлия Старостенко. – Там, где удалось эту среду сохранить, она до сих пор очень ценится жителями.