Сегодня первое апреля, успели ли вы уже над кем-то пошутить?

– Я уже успел стать разыгранным женой. Она подошла и сказала: “Иди быстрей, у нас рухнул шкаф на кухне”. Я как сумасшедший побежал и только на полпути остановился. Вы знаете, главное первого апреля – не разыграть, а быть разыгранным. Я считаю, что мне повезло: жена с утра меня разыграла и я по-настоящему купился. Я тоже пытаюсь кого-то разыгрывать, сегодня попробую сделать это на спектакле, преподнесу сюрприз партнёрам. Это антреприза, я буду заменять Владимира Долинского, я туда ввёлся по просьбе своего близкого друга Сергея Петровича Никоненко. Честно говоря, не очень люблю антрепризы и почти в них не играю, только в очень хороших, а тут оказалась очень симпатичная компания. Я быстро ввёлся и заменяю то Никоненко, то Долинского, если они не могут.

То есть вы уже знаете роль или можете быстро разучить?

– Раньше я учил довольно быстро, сейчас тоже, хотя память, конечно, уже не та. Раньше я мог страницу печатного текста запомнить со второго прочтения. У меня есть рекорд – 113 страниц за ночь. Но это было давно, мне было, наверное, лет 50…

Ого, ничего себе! У вас такая память была с детства?

– Не знаю, тут важен не столько природный момент, сколько технологический. Я этот метод изобрёл и обычно объясняю его так: сначала надо прочитать страницу и чётко для себя понять смысл, о чём этот текст. Когда работаешь на каком-то проекте долго, то привыкаешь к текстовой музыке – у каждого хорошего автора есть своя музыка, Тургенев звучит не так, как Достоевский, проза Пушкина – это не проза Лермонтова.

Никогда не учу текст к репетиции в театре и считаю это вредным. Я очень много работал с режиссёрами-иностранцами, а у них есть такая манера, даже закон, обозначенный в контракте, – они требуют, чтобы артисты знали текст. На первую репетицию я всегда нагло приходил, не зная текста, и на меня жаловались. А потом переставали жаловаться, потому что видели разницу. Допустим, пришёл артист, он выучил текст дома, сидя в кабинете или на кухне. Но текст не запоминается механически. Ты в процессе заучивания подкладываешь какую-то версию той или иной сцены, то есть ты заучиваешь определённую трактовку и с этим приходишь на репетицию. А на площадке выясняется, что режиссёр требует другого. И репетиции заканчиваются тем, что все, кто выучил текст, – его не знают, а знаю только один я, потому что я произносил его по делу, по мизансценам: эту фразу я говорю здесь, а эту здесь, это запоминается легко.

Очень большое значение имеет и визуальная память: как ни странно, страница имеет свой рисунок. Допустим, если мне надо срочно выучить какой-то текст или читать с листа (я очень много таким образом выступаю с оркестрами), то я всегда прошу напечатать текст 22 шрифтом: так строчки не наползают одна на другую и остаются в зрительной памяти. Так я запоминаю текст. Но основное, конечно, это запомнить смысл и уловить музыку автора.

Когда я снимался в “Петербургских тайнах”, то там набалованные мной сценаристы никогда заранее для меня текст не писали. Типичная картина: прихожу на съёмку, сижу, гримируюсь, ко мне идут режиссёр Леонид Пчёлкин и сценарист Анатолий Гребнев. “Ты выучил текст?” – спрашивают. А я им: “Нет, что я, дурак, что ли?”. А они в ответ: “Молодец, мы тебе новый написали”. И выдавали мне новые страницы текста, причём довольно сложные монологи, связанные с залогами, процентами (такая там была роль). Но от этого я всегда получал удовольствие: от заучивания текста, от того, что это было свежее восприятие и свежая игра.

Были и более сложные случаи. Я снимался во Франции, 80% роли было на французском языке. Мало того, тексты были на старофранцузском. Не могу сказать, что я играл, не понимая смысла: я понимал всё, у меня были педагоги, я каждый раз разбирался, но там фразы строятся по-другому и язык другой, строение речевого аппарата несколько иное. Но и там я тоже смог удивить коллег после определённых сцен, группа мне аплодировала.

Вы знали язык хоть немного, когда начинали работать в том проекте?

– В театральном институте нам преподавали именно французский, и это правильно. Сейчас больше преподают английский, потому что все артисты мечтают играть на английском. Но французский очень помогает развитию артикуляции. Когда ты произносишь (далее идёт быстрая фраза на практически идеальном французском. – Прим. ред.), то идёт тренировка артикуляционного аппарата.

А что это был за проект и много ли вы вообще снимались за рубежом?

– Много: у немцев, японцев, французов… У французов – это был фильм “Концерт”, мы долго жили в Париже, летали туда-обратно. Это был франко-бельгийский проект, к нам он имел отношение только потому, что сюжет был связан с Россией и в главных ролях были русские артисты. Пока я там жил, то начал довольно неплохо общаться. Если языком не пользоваться, он быстро забывается. Хотя восстанавливается тоже быстро: думаю, если поеду сейчас в Париж и проживу там неделю, то всё вспомню.

То есть европейская культура вам ближе американской, к которой некоторые тянутся, хотят получить “Оскар”, много об этом говорят…

– Мне ближе всего русская культура. В Америке я, например, играл “Скрипку Ротшильда”, когда мы туда поехали на гастроли на полтора месяца. Это была одна из главных премьер моей жизни. Там мы играли в Йельском университете в Йельском премьерном театре.

Меня, честно вам скажу, поразили американцы как публика. Они были удивительны. Во-первых, они поразили меня своей мобильностью. Мы приехали, зал на 800 с лишним мест. Мы должны были сыграть 23 спектакля или больше: там было 6 превью, а потом мы играли коммерческие спектакли. Я им говорю: “Где вы наберёте публику на такое количество русских спектаклей?” А они в ответ: “Не волнуйтесь, если вы сыграете хорошо и пресса отзовётся положительно, то у вас зал будет обеспечен”.

И я был потрясён, потому что зал заполнялся не только каждый вечер, но и днём, когда спектакль был дневной. Причём там были не только русские из Бостона и Нью-Йорка, но и американцы: однажды я встретил пару, которая прилетела из Флориды просто потому, что прочитала про спектакль в газете. И ещё меня поразила наивность этой публики – о чём я мечтаю для нашего зрителя, но у нашего зрителя с этим сложней. Они легко начинали смеяться и так же плакать, при этом они не понимали, почему, и это приводило их в восторг.

Вы играли по-русски?

– Да, но шли титры с переводом. В этом сначала была сложность: ты не завершил фразу, а они уже начинают смеяться. И я всё думал, что же делать, замедлять ритм? Но потом всё как-то образовалось, они в какой-то момент просто бросали читать, потому что начинали понимать, что я делаю и о чём говорю, просто смотрели.

Но и до этого спектакля я много ездил за границу: например, с “Палатой № 6” в постановке Юрия Ерёмина мы объездили весь мир. Спектакль шёл с большим успехом: его увидел в Москве Питер Брук, раструбил на весь свет и мы поехали везде его показывать. На некоторых театральных фестивалях было условие, чтобы мы играли на родном языке без перевода. Но интерес всё равно был огромный, и это меня всегда удивляло. Особенно при том обстоятельстве, что мы играли чеховский текст и своими словами тоже, это был эксперимент Ерёмина.

Кама Гинкас про вас говорил, что вы настоящий русский артист. А что это такое – русский артист, что в это вкладывают?

– Не знаю, что Кама в это вкладывает, я просто знаю, что я русский и что я артист – это всё, что я знаю про себя. Каждый раз, когда мы с ним репетируем, я, может, не всегда понимаю, чего он хочет, но всегда чувствую. Он всегда говорит: странный у нас с тобой союз, вот я еврей, совершенно другой человек, я по-другому вижу мир и реагирую, и вот ты, который даже сидит иначе. Он ведь родился в гетто. Мы были однажды на гастролях в Каунасе и ходили по местам его детства, это была незабываемая поездка.

Вы родились на Орловской земле, на которой фактически вырос золотой фонд русской литературы – Тургенев, Фет, Лесков, Бунин, Андреев, совсем рядом там же Толстой… Что такое есть особенное в этих краях, что даёт такое отношение к языку – может, музыкальность, способность услышать в речи музыку? Вы ведь и поёте тоже очень хорошо…

– Пою я ужасно, просто по нужде: когда заставляют, приходится петь. Насчёт Орловской земли – я сам очень много думал об этом, потому что деревня, где я вырос, была в 12 км от родового поместья Фета, где его могила. Там даже названия деревень такие: Клеймёново, Мерцалово, Паюсово, деревня моего деда, где я проводил много времени, – Неполоть. Просто вслушайтесь в эти названия, насколько они музыкальны. Но и в то же время рядом деревни – Оболдуевский посёлок, Дураково...

Я очень много записывал на радио Бунина, Лескова, Тургенева, у которых есть много описаний местной природы. Это лесостепь, это красиво: степь, лесок, небольшой овраг, заросший лесом, который почему-то на Орловщине называется “низ” и “верх”. И вот, находясь там, ты испытываешь какое-то желание сладкой тоски, ты понимаешь, что существует какой-то огромный мир, и хочешь как будто вырваться в него и рассказать об этой тоске. Не в смысле вырваться и убежать, а рассказать о том, что ты испытывал в детстве, потому что деревенское детство – это особое состояние одиночества. Ты один, бродишь, сколько передумаешь, перепоёшь, перевспоминаешь всё что угодно – какой-то особый поэтический и романтический настрой.

То есть это всё-таки музыка – вы же знаете много народных песен. Это тоже из детства, у вас пели дома?

– Что-то из детства, что-то потом пришло. В те годы пели в основном послевоенные песни, хотя народные тоже были: “При лужке, лужке, лужке, при широкой доле” или “А я выйду в сад зелёный”. Тогда люди собирались на все праздники – и престольные, и новые – 7 ноября, 1 Мая, 8 Марта. Собирались все: соседи, родственники – и обязательно пели. Народ так “оттягивался” после войны.

Ваше первое выступление, когда вам было 6 лет, было перед фронтовиками…

– Там были не только фронтовики – это был смотр художественной самодеятельности. Эти смотры были тогда организованы на государственном уровне: проводился смотр лучших номеров в колхозе, затем отбирались на районный смотр, потом на областной, республиканский и в конце концов на всесоюзный. И люди с удовольствием в этом участвовали, потому что телевидения не было и все хотели быть вместе. Каждый смотр заканчивался объединённым концертом, где выступали победители. Выстраивался хор, показывали лучшие номера.

И режиссёру нашего концерта пришла идея, чтобы перед хором ребёнок прочитал стихи о мире. Найти ребёнка, который бы читал стихи перед переполненным залом, было нелегко, а я был парень боевой. Кто-то сказал режиссёру про меня, и матери поручили со мной выучить стихи о мире и прочитать. Какие стихи? “Найдите!” Где найти, в доме были полторы книжки… И она нашла в отрывном календаре стихотворение Исаковского “Слово о мире”, написанное в 1951 году. И получается, в 1952 году я его прочитал, с выражением, даже рукой показывал: “И матери во всех концах Европы ещё своих не осушили слёз”.

Я прочёл и увидел, как люди плакали: это меня сначала смутило, потом потрясло. Мне подарили кулёк шоколадных конфет и грамоту. Я её не так давно нашёл, она лежала в чемодане у мамы: её, правда, мыши погрызли. Сейчас она выцвела, но я помню, что она очень вкусно пахла типографской краской, и мы всей семьёй её нюхали. Мышам, видимо, тоже очень понравился запах. Когда в 2022 году мне дали “Хрустальную Турандот”, я её показал на сцене: между этой наградой и грамотой прошло ровно 70 лет, что вызвало бурные аплодисменты в зале.

12 апреля вы будете проводить вечер в Кремлёвском дворце, где будете читать стихи – таких встреч у вас бывает много. Это ведь своего рода продолжение той детской истории или вы так это не ощущаете?

– В принципе, тогда это семечко и попало в эту почву, и росло. Я потом стал много читать, меня звали даже во взрослую самодеятельность. Это удивительное ощущение не просто того, что ты властвуешь над залом, а того, что зал тебя понимает, – оно пришло позже. Это ощущение, когда люди объединяются над тем, что ты делаешь. Я понимаю, что труд актёра – это результат и режиссёрской работы, но театр – это как раз то место, где событие происходит здесь и сейчас.

В чём сложность для организаторов моих концертов и в чём их ценность? В том, что я каждый раз читаю по-новому. Когда я один, то тут для меня есть счастливый момент импровизации, потому что, кроме того, что я читаю, я ещё очень много рассказываю: жизнь прожита очень долгая и я встречался с очень многими великими артистами, с большими режиссёрами и со многими писателями. И в зависимости от того, кто сидит в зале, я и строю свою программу. Бедным организаторам надо составлять программу, а я им говорю: “Давайте я вам назову авторов”. И, в общем, стараюсь тех авторов, которых назвал, читать обязательно, а бывает, что вдруг прорывается кто-то ещё. Раньше этого бы никто не позволил, а сейчас стало проще.

Очень волнуюсь за этот концерт, который будет, потому что огромный зал, а у меня всё-таки разговор будет довольно близкий. Я всегда прихожу с тем настроением, которое я испытываю и переживаю сейчас.

Ваш вечер 12 апреля будет называться строчками Блока “И я любил, и я изведал…” Вы вдруг решили поговорить о любви или не только о ней?

– О любви обязательно. Наша жизнь состоит действительно из любви. Я долгие годы выводил эту формулу для себя: а что такое любовь? Любовь – это Бог, любовь к жизни, любовь к близким, к женщине, к детям… Я действительно любил и изведал от этой любви и горькое, и сладкое. Я очень много играл Достоевского, и для меня в итоге вывелась такая формула: любовь – это способность, данная человеку, пожертвовать собой ради предмета своей любви. Если ты способен на эту жертву, то это любовь, а всё остальное от лукавого.

Эти строчки Блока мне очень нравятся: хотя стихотворение совершенно о другом, но я его обязательно прочитаю. Я вообще много читаю Блока, и этот год богат на юбиляров – Симонов, Блок, Есенин, Бунин… Цель моего концерта – дать людям послушать красоту русского языка, отсюда и выбор авторов. Русский язык – это не просто достояние, это фундамент нации. К нему надо очень бережно относиться. Нельзя классиков терять и адаптировать.

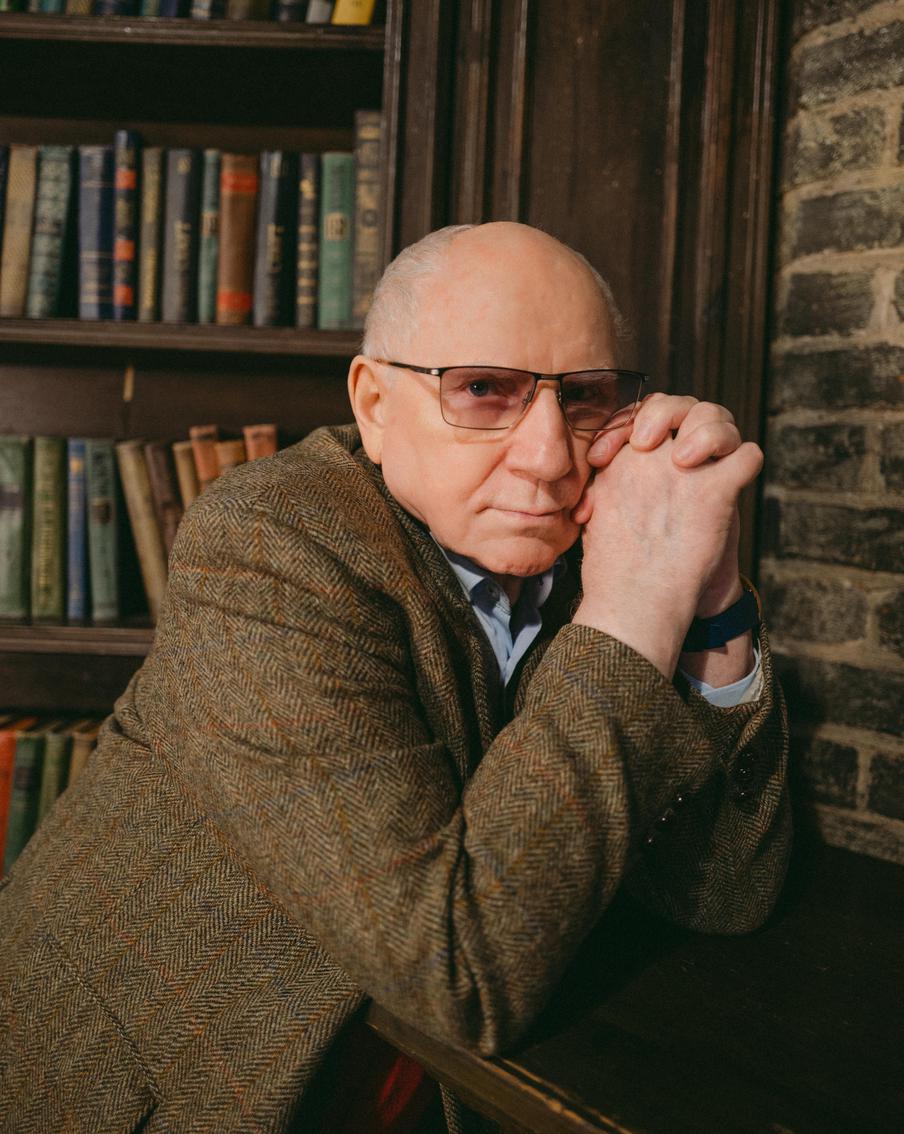

У вас тоже юбилей будет в этом году…

– Да, я тоже попал под раздачу. Мне будет 80, никогда не думал, что доживу до этого возраста. Никто не даёт мне 80 – это от жадности, я думаю.

Ваш отец был героический человек, командир партизанского отряда. Знали ли вы в детстве, кем он был во время войны?

– Знал, но без подробностей. Я знал, что у моих брата и сестры мама была казнена гитлеровцами, я знал, что у нас разные мамы, но отец крайне редко рассказывал о войне. Потом о нём писали книгу, появился писатель, очень хороший человек, и я подслушивал рассказы отца. После инсульта он стал мягче, сентиментальнее и стал делиться чем-то понемногу, но всё же больше я узнал, когда прочитал книгу. А два года назад я впервые поехал в Малоархангельск, где была могила первой жены отца. Там есть музей, где об отце много рассказано.

Насчёт того, что он героический человек – он делал то, что должен каждый, когда в дом приходит беда. Достаточно поздно я узнал, почему у него была финка с набором ручек. В детстве я её брал просто посмотреть – может, с той поры у меня страсть к ножам, я их коллекционирую. Но если отец об этом узнавал, то я всегда получал свежих кундюлей. И только потом я узнал, что именно этой финкой он снимал часовых. Вообще, фронтовики редко, только под конец жизни, что-то начинают говорить о войне. Война – вещь подлая, Окуджава верно её определил. Одна моя программа так и называется: “Ах, война, что ты, подлая, сделала”.

Вы достаточно быстро стали ездить к бойцам…

– Это началось даже не в эту войну, а ещё раньше. У меня был такой фильм “Белые вороны”, где я играл прокурора. И там у меня есть такая фраза: “Мы поколение невоевавших отцов, а воюют наши дети”. Тогда был Афганистан, и с Театром Армии я ездил по группам войск, выступал. Первый госпиталь был в Ташкенте.

Когда мне предложили сейчас поехать в госпиталь в Москве, то я уже подзабыл, что это такое. Ребята раненые, покалеченные, и надо перед ними читать… Это трудно – выступать перед людьми, которые вышли из боя с тяжёлыми ранениями и увечьями. Думаешь: “Что я им скажу, я, несмотря на свои годы?” Они уже отдали Родине очень много – жизнь, здоровье. И я впервые по-настоящему благодарил судьбу, что узнаваем. Помню, в Ростове перед большим госпиталем мы сначала давали общий концерт, а потом разъезжались по разным местам Донбасса. И пришёл человек с палочкой и сказал мне: “Товарищ маршал, ребята просят, чтоб вы к ним пришли”. Маршал – потому что я играл Жукова. Я пошёл к ним в больницу, ничего не читал, просто с ними разговаривал. И почти со всеми фотографировался. Они говорили, что хотят отправить снимок маме или жене. И я думал: “Господи, какое счастье, что для них доставляет радость, что пришло узнаваемое лицо и они могут написать маме, что у них не всё так плохо, к ним приезжают народные артисты”. Впервые я подумал, что есть смысл в этой узнаваемости.

Совсем недавно был здесь, в госпитале, разговаривал с ребятами. Я им рассказываю что-то смешное про свою жизнь, про то, что видел, читал лирические стихи. Я не собирался читать ничего патриотического. А в конце вдруг один говорит: “Валерий Александрович, мы видели ваше выступление на открытии Саур-Могилы, можете ли вы здесь прочитать эти стихи?” И я стал их читать и увидел очень правильное понимание. Не хотелось бы говорить, что я ушёл оттуда в хорошем настроении, но в каком-то приподнятом, понимая, что мы, русский народ, – это народ, который нельзя победить. Пусть я сейчас говорю пафосные вещи, но это правда.

Вы стали народным артистом, когда уже были узнаваемы?

– Да, уже был. Я прошёл все стадии узнавания. Когда-то драматург Ион Друцэ подарил мне книжку “Белая церковь” и написал на ней: “Верю в то утро, когда ты проснёшься знаменитым”. Так вот, просыпался я очень долго. Сначала меня узнавали люди, которые утверждали, что мы где-то служили или сидели вместе, потом узнавали “ой, вы артист”, потом даже выписали железнодорожный билет на фамилию Хлебонасущенский, как в сериале “Петербургские тайны”, потом я стал Бариновым… Всё это было достаточно поздно, поэтому я отнёсся к этому спокойно. Я не знаю, как бы я пережил славу, если бы сразу проснулся знаменитым. Когда огонь, вода, а потом медные трубы, то это легко, а когда сначала медные трубы, а огонь и вода потом, то выдержать это очень сложно.

Было время, когда вы снимались одновременно в 9 фильмах и работали в 5 театрах…

– Да, и я не понимаю, как это было возможно. Как-то у меня спросили, хожу ли я в театр, я ответил, что да, хожу два раза в день: на репетицию и спектакль. Я с удовольствием соглашаюсь, когда меня приглашают как председателя или члена жюри на театральные или кинофестивали. Мне очень любопытно посмотреть, что делается, что снимается, что ставится…

Вы как-то говорили, что когда снимались в “Петербургских тайнах”, то играли “на чистом масле”. Чем тот сериал отличается то тех, что выходят сегодня?

– Это старое выражение: когда артист хотел сделать другому комплимент, то говорил: “Классно, старик, прошла сцена, просто на чистом сливочном масле”. Отношение к кинематографу всё равно было особое. Есть известное выражение Раневской о том, что плохо сняться в кино – всё равно что плюнуть в вечность. И это абсолютно точно, потому что фильм остаётся навсегда. “Деньги кончаются, а позор остаётся” – тоже её слова. Поэтому любое кино – это очень важно. Даже когда мы начинали сниматься в “Петербургских тайнах” и Пчёлкин говорил, что “это мыло, мы снимаем для старушек”, всё равно мы играли Достоевского. Помню, первая сцена с Мишей Филипповым, мы оба играли управляющих. И мы так сцепились, что все говорили: ну вы даёте, вы играете ну очень серьёзно. Мы все играли серьёзно, потому что каждый чувствовал ответственность за себя.

Я не могу сказать про сегодняшний кинематограф, что он плохой или хороший, нет. Но он стал индустрией, пришла цензура денег. Надо зарабатывать деньги… И отсюда все эти сплошные сказки голливудского пошиба, на которые дети несут деньги родителей. Однако я как член разных жюри должен сказать, что у нас снимается много хорошего кино, но мы его не видим. Ему очень трудно прорваться в прокат. Часто слышим: “А нужно ли нам элитное кино? Если хотите делать авторское кино, делайте за свой счёт, а не за счёт государства”. Давайте сначала спросим, а что такое государство? Государство – это мы. И элитное, или авторское, кино идёт перед толпой, а не за ней, у него цели и задачи другие. Если кто-то в фильме Пазолини “Содом и Гоморра”, который вскрывает суть фашизма, видит только какашки, а не отвращение, которое вызвано к обозначенному ими явлению, то мне жалко этого человека. Нужно заставлять душу трудиться. Знакомство с искусством – это не только развлечение. Мы сейчас настолько испорчены хэппи-эндами, что забыли, что трагедии писались потому, что они говорят о высоте человеческого духа и о язвах общества. Это миссия художника.

Но есть очень много неплохих сериалов, например “Ментовские войны” – очень хорошо сработанный, захватывающий, говорящий о сложностях. Я снимался в сериале “С чего начинается Родина” – тоже очень неплохой. Смотрите, какой большой был интерес к “Слову пацана”, хотя я его не успел посмотреть – это значит, что снято о том, что людей волнует. Помню, когда в Малом театре ставили “Коварство и любовь" и приходили школьники, то для них было потрясением – не разочарованием, а именно потрясением, что финал вовсе не счастливый, что прекрасные молодые герои погибают.

Так что если на авторское кино нужно 400 млн рублей, то 300 млн из этой суммы, если мы заботимся о воспитании нашего народа, должно тратить государство, мы должны тратить на эту дорогую игрушку, которая дорога, но необходима.

Другое дело, что сейчас мы в состоянии войны, в состоянии борьбы за наше выживание.

Что вы думаете о той поляризации, которая произошла в среде деятелей культуры после начала спецоперации, когда некоторые начали делать политические заявления? Произошёл ли в вашем кругу раскол?

– Я не хотел бы это обсуждать, потому что для меня это вопрос больной. Люди, которых я ценил и дорожил дружбой с ними, оказались – пока, слава богу, не на той стороне баррикад, а на той стороне улицы. Я не хотел бы, чтобы мы оказались по разные стороны баррикад. Но тех людей, которые собирают деньги на украинскую армию – дорога к этим людям для меня закрыта навсегда.

Сейчас не время спорить – время драться. Давайте победим, давайте прогоним беду с нашей земли, а потом будем разбираться. Я часто это говорю: меня потрясает смысл русского слова “победа” – то есть “по беде”, “после беды”. Не торжество победителя, а именно “беда ушла”, мы беду прогнали.

Вы никогда не думали стать режиссёром? Артисты вашего масштаба часто пробуют…

– Были и эти мысли, и педагогикой заниматься, и приглашали. Я с удовольствием помогаю тем людям, которые стали артистами, а вот сказать человеку в 17 лет “ты будешь артистом” – я боюсь подобной ответственности, такой я трусливый человек. Что касается режиссуры, я не очень люблю делать то, что не умею. А я не знаю, умею я это или нет. Есть и такой момент: я ещё не наигрался.

То есть вам проще доверять режиссёрам?

– Что значит доверять режиссёрам? Я доверяю не всем. В театре я доверяю тому, кто ставит передо мной невыполнимую задачу. Хорошего режиссёра я сравниваю с парикмахером. Пришёл, сел к мастеру – он два часа над тобой бился и ничего не сделал, а ты помолодел на 20 лет. Вот в этом секрет, когда ты забываешь про режиссуру.

Вы пришли к Гинкасу, потому что он, как и до него Горяев, Ерёмин, Хейфиц и Морозов, открыл в вас что-то новое и вот уже 20 лет вы в ТЮЗе…

– Я ушёл из Малого театра, потому что меня уже как-то задавили работой, у меня было её очень много. К тому времени я получил множество всяких премий. Хотя в Малом театре я был всегда счастлив, многому научился там, все меня любили и я многих любил. Но я хотел сотрудничать с Гинкасом, потому что мне было уже почти 60 лет и я хотел работать не только за деньги.

Вы очень дисциплинированный артист, и вас все хвалят и как человека, и как артиста. Как вам кажется, хороший артист обязательно хороший человек? Знали ли вы артистов, которые были не очень хорошими людьми, и все это знали, но великими артистами?

– Я вообще не верю ни в хороших, ни в плохих людей, так же, как и в героев – отрицательных и положительных. В каждом человеке есть и то и другое. Я одно время увлекался социологией, и у социологов есть пирамида поведения человека с вариантами реакций на одно и то же событие. Скажем, человек незамысловатый поступит в некоей конкретной ситуации вполне определённым образом – убежит или ударит, два варианта. А у гения восемнадцать вариантов поведения в той же ситуации. Так и актёр. Честно говоря, я сам иногда путаюсь, какой я человек, это надо спросить у моих близких.

Это из-за ролей так, у вас их больше 250?

– Не знаю, может, из-за них. Я достаточно сентиментальный, вспыльчивый и вообще состою из недостатков. Я знаю свои недостатки и пытаюсь превратить их в достоинства – актёрская профессия очень удобна для этого. Допустим, у тебя гнусный голос или мерзкая внешность – в нашей профессии всё это пригодится.

А ваши роли влияли на вашу жизнь?

– Думаю, что да. Когда репетируешь, идёт какая-то углублённая работа и ты понимаешь, что становишься ролью. Я помню, как я репетировал в Александринке Петю Трофимова – боже мой, я всё терял, всё забывал и только когда на сцену выходил, всё устаканивалось. Натура перестраивалась к работе сама, без меня. Или когда я работал в Театре Армии: квартира у меня была через дорогу от него и я постоянно бегал туда-сюда. А потом меня вызвали в Питер то ли на репетицию, то ли на съёмку. Я сел в поезд, уснул, проснулся, выглянул в окно и увидел, что лето на улице. И я даже закричал: “Лето!” Оказывается, за всё это время я не заметил, как растаял снег, как прошла весна. Так что работа, конечно, на всё влияет, потому что инструмент всего один – это я сам.

Когда вы работали в Театре Армии, то Зельдин болел за ЦСКА, а вы за “Локомотив”. Вы с ним на эту тему пересекались?

– Он был страшный болельщик. Когда мы были в Красноярске на гастролях, ко мне прибежал помощник: “Тебя Зельдин ищет, скорей!” Оказывается, приехал “Спартак” на показательные игры – сыграть с местной командой и его пригласили на тренерскую скамейку. “Баринов, надо идти обязательно!” – говорит он мне, и мы отправились. Там были Крутиков, Хусаинов, все знаменитые спартаковцы.

А на своём столетнем юбилее он отыграл спектакль, потом три с половиной часа поздравления, потом банкет, к нему все подходили чокаться, хотя он вообще не пил (за всю жизнь ни бокала шампанского). Уже четыре часа утра, а он мне: “Подожди, не уходи, мне надо сказать тебе очень важное”. Да что такое, думаю, мальчику уже спать пора, что он хочет сказать? А он: “Вот слушай, я тут почитал твои интервью про футбол, ты всё говоришь правильно, тебя футболисты слушаются, уважают – передай им, что очень важна культура паса. Если будет культура паса, то и публика будет себя вести культурно”.

Я с ним играл в “Учителе танцев”, играл “Мюнхгаузена” немножко, фехтовал там, прыгал… Ведь этот знаменитый фильм родился именно там, в Театре Армии. Режиссёр Вячеслав Аркадьевич Горяев пригласил Григория Горина, сказал, что нужна пьеса для Зельдина, и предложил ему написать про Мюнхгаузена. Этот разговор был при мне. Горин: “А что там, в этом бароне Мюнхгаузене?” На что Горяев ему: “Он всё время говорит только правду, а ему никто не верит”. Горин вспыхнул мгновенно, пьеса была готова через неделю или дней десять. Когда он её читал в труппе, я думал, мы все надорвём животы.

Был ли у вас какой-то самый сложный спектакль?

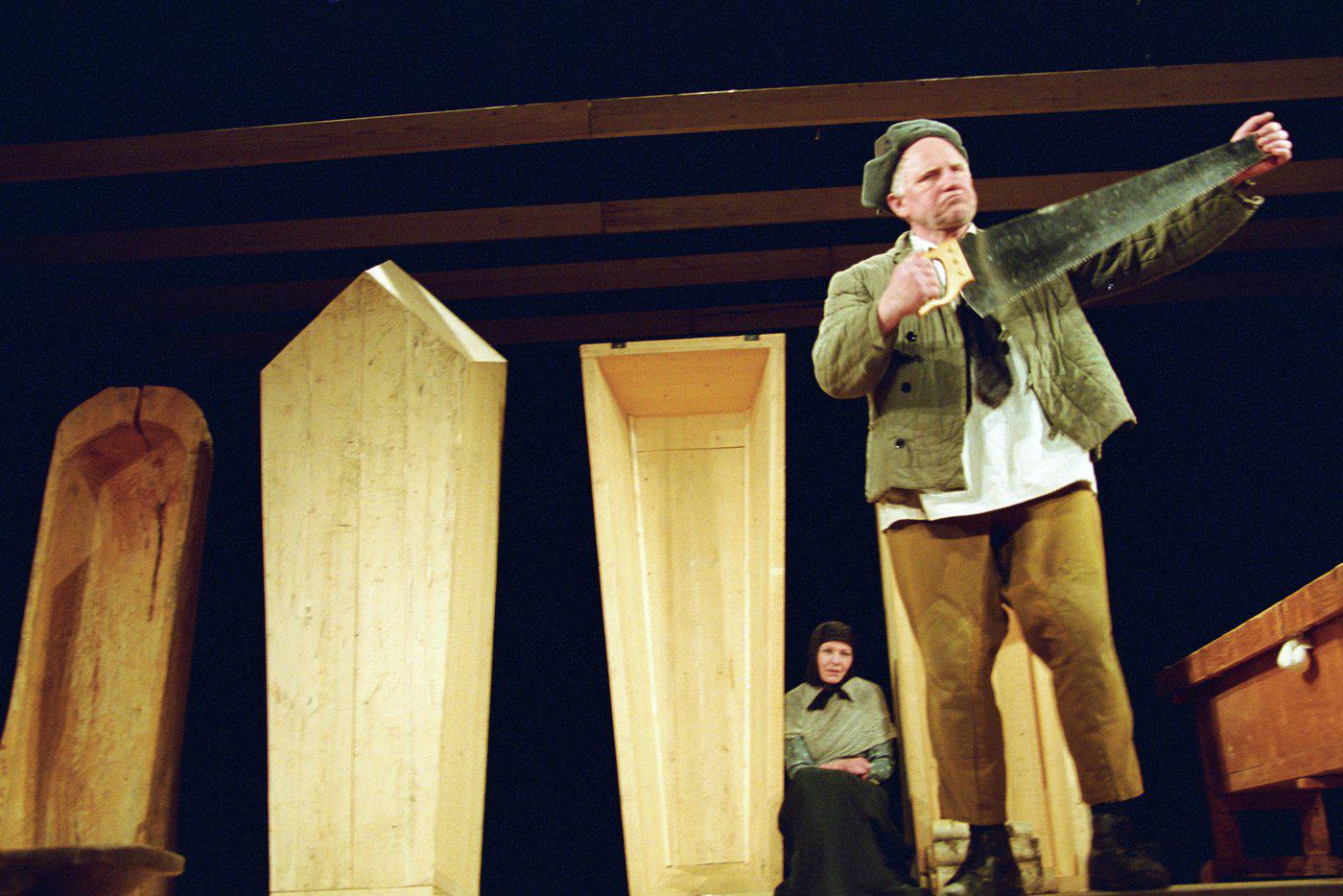

– Они все давались тяжело, легко не было никогда. Муки творчества – самые сладкие муки. Когда я иду на репетицию к режиссёру, который мне очень нравится, то я понимаю, что иду на муку, потому что он будет ставить передо мной очень тяжёлые задачи. Например, я был страшно увлечён и жутко расстраивался, если что-то не получалось, когда репетировал с Ерёминым Рогожина, когда с Морозовым репетировал “Пир победителей” в Малом театре. Пьеса в стихах, монологи по 3–4 страницы, и всё это надо было оживить… И, конечно, с Гинкасом, с которым можно было доходить до исступления, решая вопрос, как это сделать? Или даже сейчас: сложно играть “Скрипку Ротшильда”, очень сложно, в том числе и физически – поднимать эти тяжёлые гробы на сцене. Пробовали репетировать и Михаил Ульянов, и Алексей Петренко, им было тяжело, а когда я начинал, мне было 59 лет. И сейчас, когда прошло 20 лет, я всё равно с нетерпением жду, когда выйдет “Скрипка”, – несмотря на то что в день спектакля я должен измучиться сам и измучить близких. Для меня этот день всё равно очень ожидаемый.

Сейчас в ТЮЗе у вас 5 спектаклей. Что ещё, кроме концертов, есть в вашей жизни, в кино зовут?

– Зовут, но я к этому очень избирательно отношусь. У меня достаточно концертов, чтобы не думать о заработке. Если говорят: “Сделайте со мной пробы”, то я прекращаю разговор и больше к этому не возвращаюсь. Бывает, друзья просят сыграть. Недавно у Егора Кончаловского в фильме “Авиатор” играл авиаконструктора Жуковского. С Егором мы давно знакомы, но работали в первый раз, мне было очень интересно. У сына, Егора Баринова, снялся в сериале “Сёстры”, который он сейчас монтирует. В основном у меня сейчас театр и концерты, которые я очень люблю. В “Зарядье” я читал с органом пьесу “Бах и Гендель. Несостоявшаяся встреча”. С ней позвали в Калининград, там тоже хороший орган, потом я буду читать там же “Маленького принца”. Мне очень нравится сочетание органа, песочной анимации и текста Экзюпери – играем для маленьких, и все родители сидят и плачут.

“Бах и Гендель” – это пьеса, которую когда-то играли Иннокентий Смоктуновский с Олегом Ефремовым, потом её снял в кино Михаил Козаков, где сыграл вместе с Евгением Стебловым. Я помню, мы с Козаковым снимались в сериале “Последняя встреча”: он играл Андропова, а я генерала КГБ. И он говорит: “Какая у нас символическая встреча: я после съёмок еду в Израиль умирать”. Он был болен, он это понимал. Он тогда хотел взять с меня слово, что я буду играть этот спектакль о Бахе, когда он умрёт, но я, конечно, не мог тогда ему это слово дать и потом всё время думал об этом.

Так что теперь эту пьесу я читаю один, за двоих. Это очень сложно. Если бы это была проза, то было бы проще, а это пьеса, и нужно сделать так, чтобы при чтении узнавался характер и того, и другого персонажа. Мне было безумно трудно, но вот с этой пьесой пригласили и в Калининград.

Вообще, иногда мне звонят люди, которые, видимо, не знают, сколько мне лет: недавно предложили абонемент на декабрь 2026 года и на январь 2027 года. Я им сказал, что, мол, ребята, может я к тому времени до самолёта не смогу дойти, но в календарь себе поставил.

В месяц я обязательно играю 4 или 5 спектаклей. Кроме концерта 12 апреля в Кремлёвском дворце, в апреле я на фестивале расскажу о встречах с Вячеславом Тихоновым, приму участие в “Библионочи”, а 27 апреля опять буду читать в “Зарядье” “Маленького принца”. Это, конечно, роскошная жизнь.