Понятие "Русский Север" стало метафорой особой культуры и идентичности, постепенно исчезающей, как когда-то была утрачена загадочная мифическая цивилизация Атлантиды. Куратор выставки Антонина Онишко решила показать многообразие культуры Русского Севера и выбрала четыре губернии – Олонецкую, Архангельскую, Вологодскую и Новгородскую. В каждой были свои традиции и особенности.

– Например, в Мезенском уезде Архангельской губернии носили яркие цветастые одежды, а в Поморье в традиционной культуре, связанной со старообрядчеством и традициями скандинавских стран, наоборот, предпочитали в костюмах сдержанные цвета, – рассказывает Антонина. – Жителям бассейна Северной Двины удалось сохранить свои традиции вдалеке от основных торговых путей. Культура Русского Севера разнообразна. Мы постарались показать не только традиционные костюмы и аксессуары каждого региона, но и предметы быта, текстильные предметы, старинные иконы. Особым дополнением к экспозиции стали фотографии Сергея Прокудина-Горского, путешествовавшего по Русскому Северу в начале XX века и оставившего для нас в наследие цветные иллюстрации этой уходящей культуры.

Механическая соломорезка. Крохинский Посад Новгородской губернии. Конец XIX века

В конце XVIII века Крохинский Посад, уездный городок в Новгородской губернии, был удачно расположен: через него шли торговые и промысловые суда в Петербург. В середине XX века было принято решение, что эта территория будет затоплена ради строительства Волго-Балтийского водного пути. Жителей переселили в ближайшие деревни и сёла. От Посада остался лишь храм Рождества Христова, до сих пор одиноко возвышающийся поверх водной глади и сегодня служащий маяком.

– Эту соломорезку обнаружили на месте затопления. Она была найдена в 2021 году в корнях ивы, которая выросла внутри фундамента разобранного дома, – рассказывает Анор Тукаева, директор благотворительного фонда "Крохино". – Вероятно, эта механическая машина осталась в цокольном этаже кирпичного дома, который до основания не разобрали. Судя по клейму, изготовлена на фабрике машин и с/х орудий братьев Перлис в городе Лохов в Мазовецком воеводстве Царства Польского, тогда части Российской империи. Продукцию фабрики могли заказать по каталогам, а привозили по железной дороге Варшава – Петербург. У соломорезки сзади лоток, туда клали копну пшеницы, огромное колесо, внутри которого острый нож, крутили за ручку. Нарезанная солома, предназначенная для корма скоту, падала в деревянное корыто. Его ставили под машину. Мы предполагаем, что соломорезка принадлежала увлечённому сельским хозяйством зажиточному крестьянину по фамилии Тотубалин: сохранилась старинная пофамильная карта Посада, по которой можно определить, что соломорезка находилась близко к его дому. Выводил он специальный сорт пшеницы "крохинки". В 1938 году её привозили на ВДНХ на с/х выставку. Сорт и сейчас высаживают на испытательных полях Всероссийского института растениеводства.

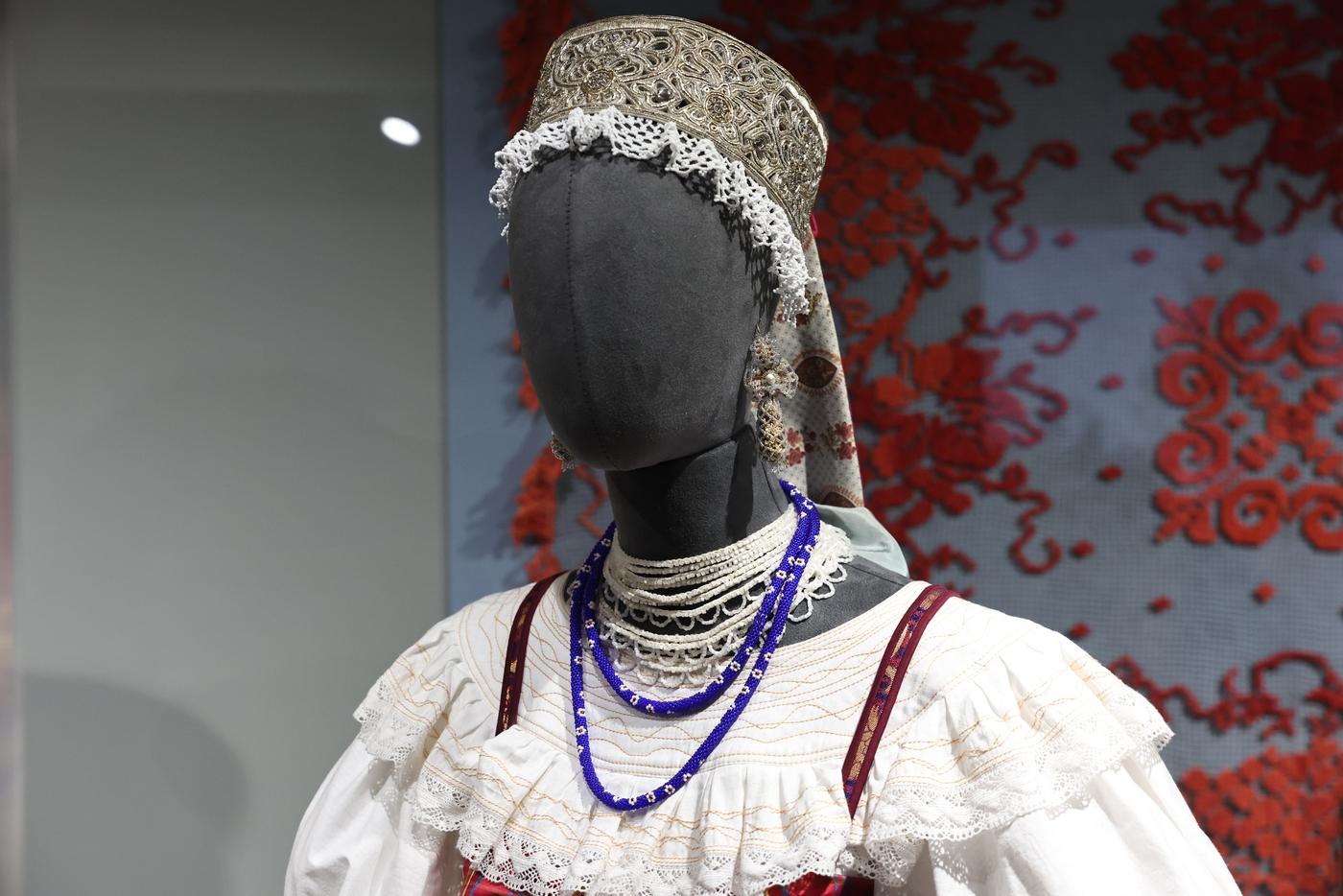

Свадебный женский костюм. Новгородская губерния, Белозерский уезд, Крохинский Посад. Конец XIX — начало XX века

Это праздничный или свадебный костюм, воссозданный студией "Русские начала" по фотографии из фондов Белозерского областного краеведческого музея. Костюм состоит из прямого сарафана из жаккардовой ткани на подкладке из хлопчатобумажной ткани и рубахи-воротушки с круглой кокеткой из белого хлопчатобумажного полотна.

– Интересно завязана широкая шёлковая лента – закреплена над грудью и играет функцию пояса, – рассказывает Татьяна Валькова, исследователь, мастер традиционного текстиля, директор студии "Русские начала". – Рубаха в этом костюме на круглой кокетке. Носили такие в этой части Новгородской губернии в конце XIX – начале XX века. Шили их на руках и с использованием швейной машинки. Костюм венчает девичья повязка (красота – ударение на первый слог. – Прим. ред.). Она поздней формы – в виде ажурной полосы. Это реплика с оригинала, который хранится в школьном музее деревни Артюшино. Повязка сделана в технике прорезного золотного шитья. Сначала на голову надевали бисерную поднизь, а затем повязку. Бисерные серьги-бабочки, дословную реплику старинного украшения, бытовавшего в тех местах, сделала исследователь-реставратор ГИМа Екатерина Барабанова. В те времена невесты предусмотрительно брали с собой шаль на случай, если гулянья затянутся. Цвета в свадебном костюме были яркие. Выходить замуж в белом – влияние европейской традиции. Девушки на Руси особенно любили красный – цвет жизни, силы и красоты.

Праздничный девичий костюм. Архангельская губерния, Архангельский уезд, село Красная Гора. Конец XIX – начало XX века

В 1994 году Татьяна Валькова поехала в экспедицию в Нёноксу, село на берегу Белого моря , которому свыше 600 лет с момента первого упоминания в летописях. И этот праздничный или свадебный костюм, который девушки надевали в летние праздники, привезла оттуда.

– Самый главный праздник у поморов — Петров день, – рассказывает Татьяна. – Жизнь деревень была связана с Белым, или как местные называют Студёным, морем. Петров пост заканчивался, все выходили гулять и общаться. Сначала шли на службу в храм. И туда приходили красивые, в этих нарядах, девушки. А затем шли на "кружане", традиционные гулянья с северными поморскими хороводами. Этот костюм – сборный. Рубаха, сшитая в конце 1920-х, досталась мне от жительницы села. А штофную юбку, душегрею, которую там называют полушубком, и повязку (головной убор) я приобрела у другой очень пожилой женщины, которой вещи достались по наследству. В этом костюме её мама выходила замуж приблизительно в 1910–1915 годах в селе Красная Гора. Душегрея обшита золотным галуном. Сегодня такие галуны делать мы не умеем, техника потеряна. Очень красивые серьги из мельчайшего речного жемчуга старше, чем все детали костюма. Нанизаны на тонкий конский волос. Чем делались отверстия в таком мелком жемчуге – мы не знаем. Вероятно, это делали сразу ловцы жемчуга, когда он был ещё мягким.

Покосный женский костюм. Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Ошевенская волость, село Малый Халуй. Конец XIX — начало XX века

В 2021 году студия "Русские начала" оказалась в экспедиции в селе Малый Халуй Каргопольского района Архангельской области. Там, как и на всём Русском Севере, была традиция – на покос выезжали всей общиной. И в первый день покоса женщины одевались в яркую праздничную одежду.

– В тех местах возникла традиция надевать на покос красные сарафаны, вышитые в технике "тамбур". Местные называли её "мышиная тропка", – говорит Татьяна Валькова. – Тамбур делался иголочкой-крючком, то есть мелким крючком, похожим на вязальный. Фактически это вязание, но через ткань по рисунку. Изучая орнаменты, мы нашли печную шторку, сделанную из старинного сарафана. И этот рисунок перенесли на воссозданный сарафан. Его вышивала наша мастерица Юлия Еремеева, чьи корни уходят в эти места. Если говорить о смысле этих орнаментов, то они носят благопожелательный характер. Круг некоторые исследователи называют "календарником". Он вышивался на старых полотенцах, передниках и сарафанах Ошевенской волости. А по низу юбки вышита птица с хвостом. В те времена уже умели писать, поэтому на этих предметах мы находили автографы.

Праздничный женский костюм. Олонецкая губерния, Каргопольский уезд. Конец XVIII — начало XIX века

Костюм – реконструкция, сделанная мастерицами студии "Русские начала" с подлинника, который хранится в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

– Рубахи, сохранившиеся в каргопольских деревнях, вышиты в техниках "роспись", "набор" или тамбурным швом. Поверх рубахи надет сарафан. В одной рубахе девушка и женщина могла остаться только во время покоса или в домашней интимной обстановке, – объясняет Татьяна. – Нижнего белья не носили. Ноги грели только высокие шерстяные чулки. Единственное, в лес зимой могли надеть мужские портки. Рубаха, сарафан, нижняя юбка — многослойная одежда — традиционны для наших народов. В этом сарафане на синюю крашенину (старинная окрашенная ткань. – Прим. ред.) наложены полосы хорошо подваленного сукна. А расшитые элементы на рукавах рубахи называются намышниками.

Зеркало-складень. Россия. Конец XVII века

Предмет роскоши – зеркало-складень, украшенное оловянно-слюдяным декором, было характерно для обстановки богатых русских домов во второй половине XVII века.

– Деревянные поверхности декорированы с помощью ажурных полос, отлитых из сплавов олова и свинца и наложенных на подкрашенную слюду. Эта уникальная техника получила распространение исключительно в России во второй половине XVII века и использовалась до середины XVIII столетия, – рассказывает Антонина Онишко. – Наибольшее количество предметов, выполненных в этой технике, в том числе целые иконостасы, можно было встретить на Русском Севере – в Архангельске, Холмогорах, Сольвычегодске, а также в таких монастырях, как Кирилло-Белозерский и Сийский. Согласно описаниям XVII века, аналогичные зеркала-складни находились на хранении в царской казне Оружейной палаты Московского Кремля и использовались в московских палатах князей Голицына и Воротынского, а также боярина Романова.

Традиционные глиняные игрушки. Архангельская губерния, город Каргополь. Начало 1970-х

На Каргопольской земле гончарное дело начало развиваться ещё в XI–XIII веках. Игрушки изготавливаются вручную из местной красной глины, которая после обжига приобретает характерный терракотовый оттенок. Создаются не просто для забавы – они несут в себе глубокий сакральный смысл.

– Образы берегинь, медведя, оленя, лося, барана, коней, полкана — огромного доброго богатыря – защищали людей от сил зла, – объясняет Антонина Онишко. – Многие фигурки хранили отголоски древних верований. Например, женщина с младенцем или птицей в руках напоминала старинные изображения Матери-земли, олицетворяла плодородие и достаток. Среди игрушек встречаются также образы крестьян, пастухов и сказочных персонажей. Один из самых известных мастеров каргопольской игрушки Валентину Шевелёву – 91 год. Мастерству учился у родителей, игрушечников Дмитрия и Клавдии Шевелёвых. Род этот пошёл из деревни Токарево. Принадлежали они к династии гончаров и игрушечников, насчитывающей не менее пяти поколений мастеров, возродивших во второй половине XX века этот угасавший промысел. В 1980-е, ещё во времена студенчества, игрушки купила Татьяна Валькова, так работы попали в коллекцию студии "Русские начала", а затем на выставку.