В исследовании, результаты которого учёные из Московского городского педагогического университета представили на международной конференции в Португалии, участвовали 34 воспитателя из государственных, частных и благотворительных детсадов. Изучали спонтанную детскую игру: понимают ли педагоги, насколько это важно, могут ли создать подходящие условия, играть по правилам детей. Выяснилось, что у половины результаты оставляют желать лучшего.

– В каждой группе наши эксперты провели по несколько часов: наблюдали за поведением детей и воспитателя во время игры, – рассказывает автор исследования, младший научный сотрудник лаборатории развития ребёнка, эксперт по детской игре Анна Якшина. – Оценивались игрушки, пространство, по чьему сценарию развивается игра, сколько времени она длится и какую роль в ней выполняет педагог.

Результаты оценивались по международной шкале "Поддержка детской игры. Дополнение к ECERS-3", и если с наличием материальной базы в детсадах всё обстоит более-менее благополучно, то на этапе участия в игре взрослых обнаружился дефицит этого самого участия. Далеко не все воспитатели умеют играть по чужому сценарию, не навязывая своё мнение, а некоторые вообще не понимают смысла такой игры. Причём уровень вовлечённости воспитателя, по словам Анны Якшиной, не зависит от его образования, возраста или опыта работы.

В итоге исследователи увидели совершенно разные подходы воспитателей к игре.

– В одной группе дети построили город из кубиков, распределили между собой роли и только включились в игру, как до этого просто наблюдавшая за ними педагог сказала: "Всё собирайте, мы идём на музыку". Конечно, ребята очень расстроились, жаловались, что они "ещё не поиграли", на что воспитатель безапелляционно ответила: "У нас расписание". А в другой группе дети играли в русалочек и воспитатель сразу же включилась в сюжет, помогала делать хвосты и строить подводные домики. А когда увидела, что малыши разыгрались, отодвинула следующее по расписанию занятие и дала своим подопечным закончить игру. Или вот такой пример с другим педагогом, у которой дети играли в принцев и принцесс. Когда время вышло и должен был начаться урок музыки, воспитатель сказала, что они идут на придворный бал. Так и расписание не пострадало, и детская игра продолжилась.

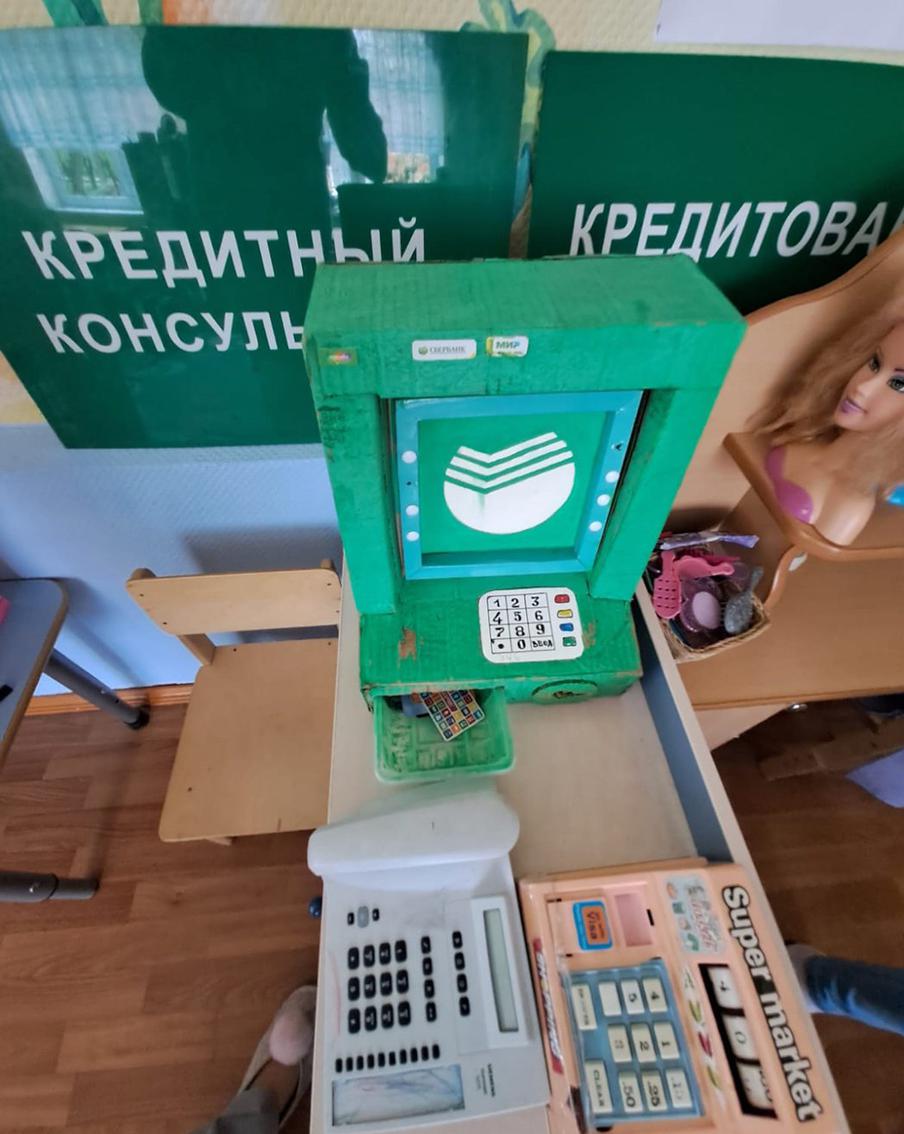

По словам автора исследования, проблема некоторых педагогов в том, что они не понимают роли спонтанной игры в развитии фантазии и творчества, предпочитая игры, которые "обучают", копируя реальный мир.

– Всем воспитателям, которые участвовали в исследовании, мы показывали два видеоролика: на одном дети играли в то, что придумали сами, на другом – по заранее написанному взрослыми сценарию, с костюмами и другими атрибутами, – продолжает Анна. – Конечно, настоящая игра выглядела не такой зрелищной, как псевдоигра из второго ролика, и некоторые педагоги отдали преимущество постановке, назвав первое видео "баловством". Такие установки в сознании воспитателей надо менять, потому что именно спонтанная игра развивает у детей воображение, позволяет лучше управлять своим поведением, строить отношения с другими, понимать свои эмоции, сохранить интерес к учёбе, находить решения в трудных ситуациях, не теряться в постоянно изменяющемся мире и осваивать креативные профессии.